断面形状の取得ツール

任意の断面におけるプレート形状データ取得ツールを公開しています.ご自由にお使いください.

描画例

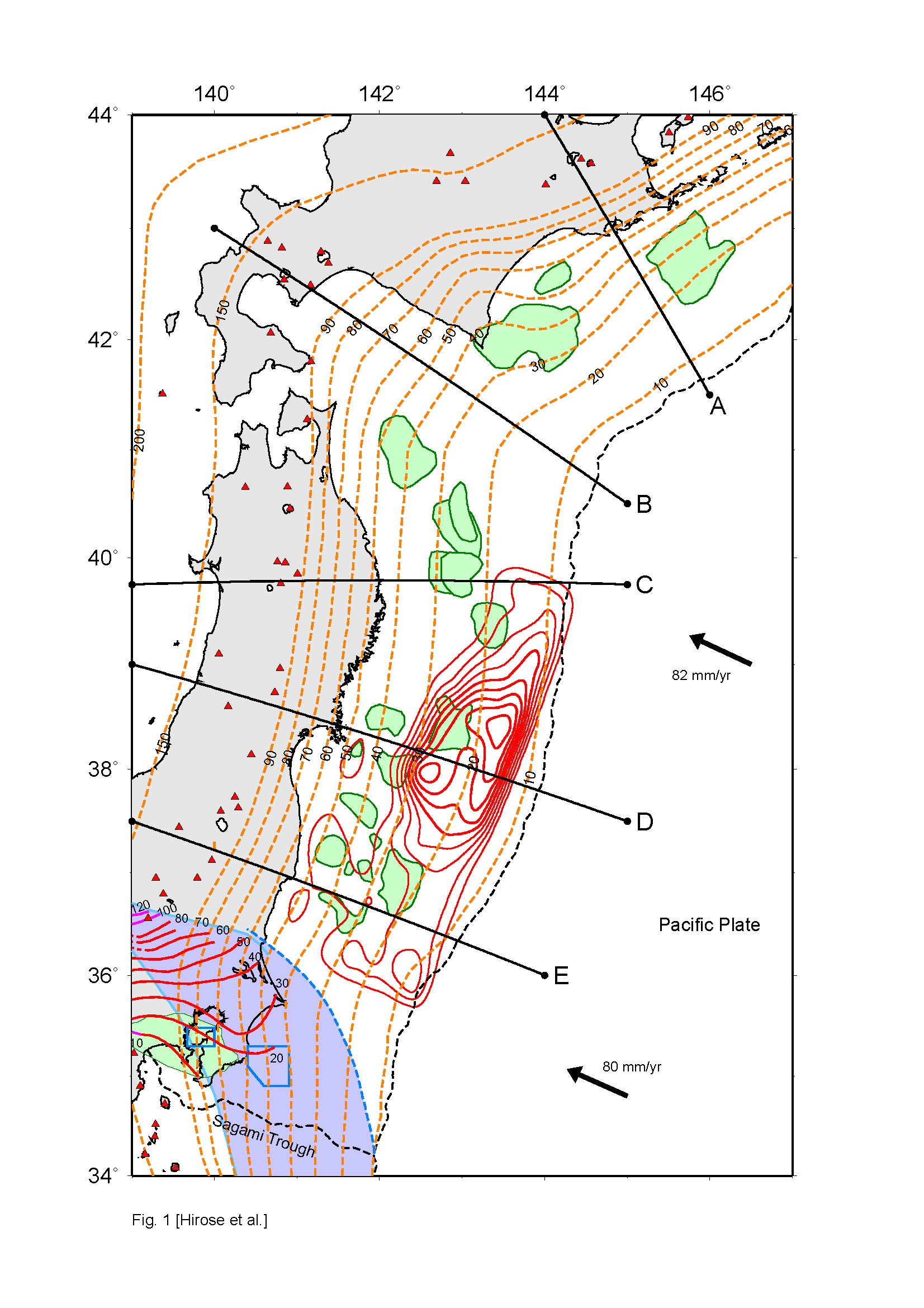

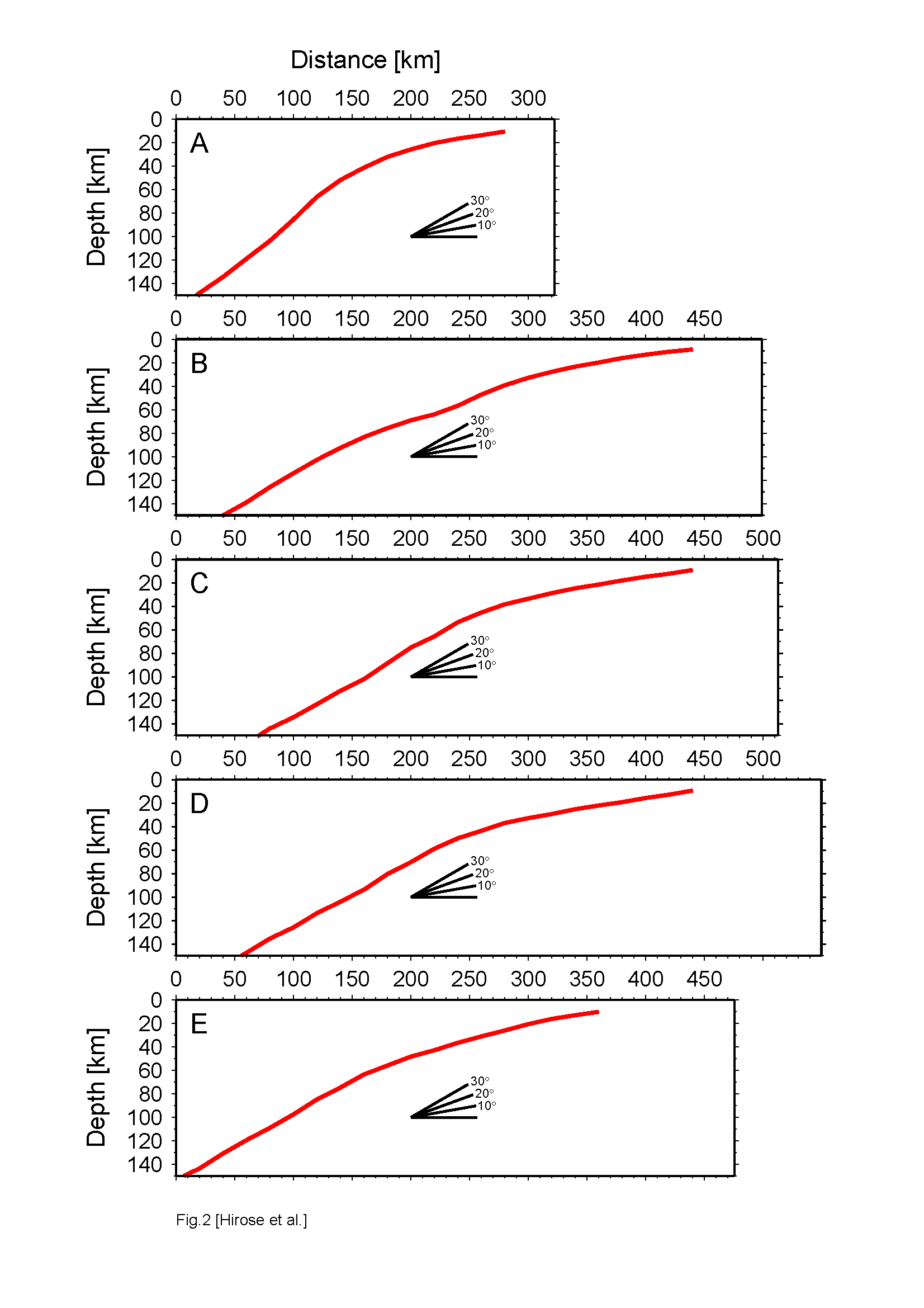

ツールで取得したデータを元に,直線A-Eにおける鉛直断面図を描画したもの.

手順

1.ダウンロードし解凍すると「get_cross_section」フォルダが作成されます.

※以下,太平洋プレート(PAC)の断面を得る場合について解説します. フィリピン海プレート(PHS)の断面を得る場合については,↓のPACをPHSに置き換えて読んでください.

2.パラメータファイル「PAC_project.prm」で任意の2点の経度・緯度,そして何km間隔のデータを得るかを設定しておきます.

---

140.0 37.0 #[lon1, lat1]

143.5 36.0 #[lon2, lat2]

20.0 #[distance (km)]

---

3.「PAC_1_make_grids.sh」で,太平洋プレート形状データ(PAC_plate.dat)を0.05度間隔のグリッドで補間します.

※このやり方では,データがないところも補間されるため,断面を取る際はPACを参照し,等深線データのある領域であることを確認してください.

※出力ファイルは,plate_depth.out.

※絵は,plate_PAC_mesh.ps.

※グリッド間隔はシェルスクリプト内の変数iiで変更できます.

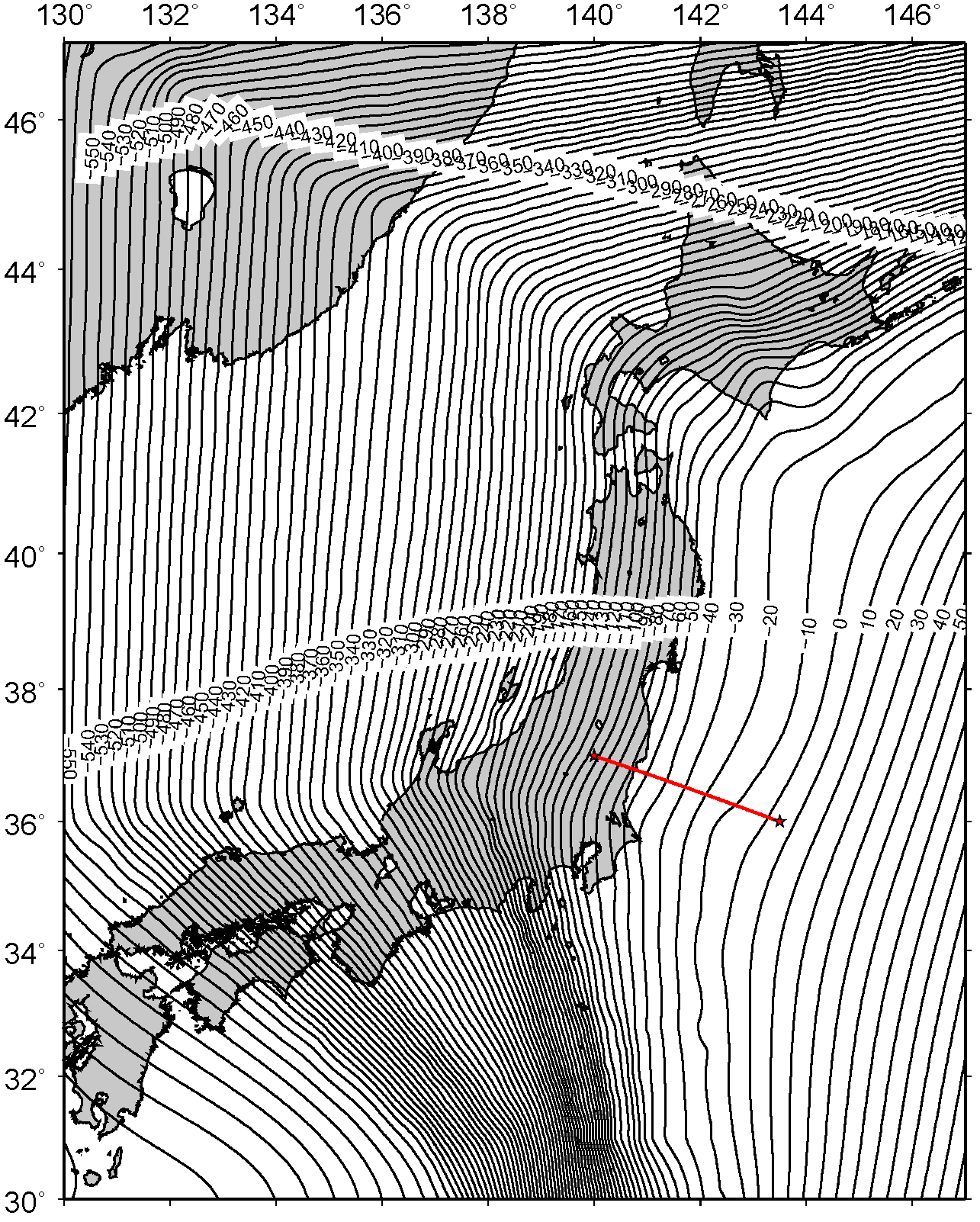

図1.太平洋プレート形状データを0.05度間隔のグリッドで補間したもの.

赤線は「↑2」で設定した投影線.

4.「PAC_2_make_project.sh」で,「↑2」のパラメータを読み込み,2点間を結ぶ円弧の経度・緯度・深さデータを任意の間隔で取得します.

※この例の場合,東経140.0°,北緯37.0°と東経143.5°,北緯36.0°を結ぶ円弧のデータを20 km間隔で取得.

※出力ファイルは,project.out.

--- 経度 緯度 距離 140 37 0 140.213 36.9427 20 140.426 36.885 40 140.639 36.8269 60 140.852 36.7684 80 141.064 36.7096 100 141.275 36.6504 120 141.487 36.5908 140 141.698 36.5308 160 141.909 36.4705 180 142.119 36.4098 200 142.329 36.3487 220 142.539 36.2873 240 142.749 36.2255 260 142.958 36.1633 280 143.167 36.1008 300 143.375 36.0379 320 143.5 36 331.995 ---

5.「PAC_3_make_cross_data.sh」で,断面図が得られます.

※出力ファイルは,cross_data.out.

※絵は,cross_section_PAC.ps.

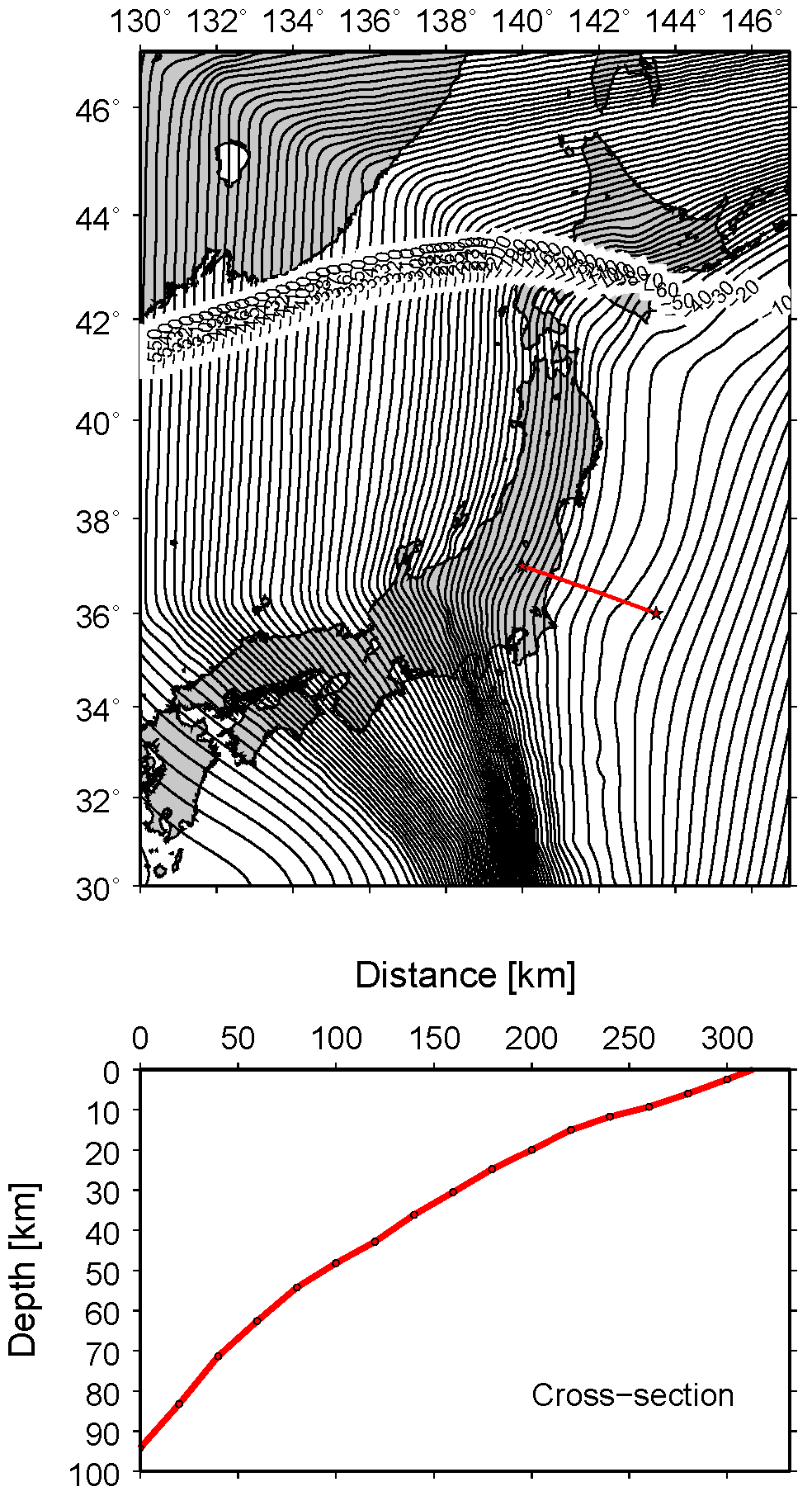

図2.地図上の赤線における鉛直断面図.

↓の距離と深さを用いた.

--- 経度1 緯度1 距離 経度2 緯度2 深さ[km] 140.0000 37.0000 0.00 140.0000 37.0000 -94.22 140.2130 36.9427 20.00 140.2000 36.9500 -83.28 140.4260 36.8850 40.00 140.4500 36.9000 -71.34 140.6390 36.8269 60.00 140.6500 36.8500 -62.66 140.8520 36.7684 80.00 140.8500 36.7500 -54.22 141.0640 36.7096 100.00 141.0500 36.7000 -48.23 141.2750 36.6504 120.00 141.2500 36.6500 -42.93 141.4870 36.5908 140.00 141.5000 36.6000 -36.22 141.6980 36.5308 160.00 141.7000 36.5500 -30.60 141.9090 36.4705 180.00 141.9000 36.4500 -24.78 142.1190 36.4098 200.00 142.1000 36.4000 -20.05 142.3290 36.3487 220.00 142.3500 36.3500 -15.05 142.5390 36.2873 240.00 142.5500 36.3000 -11.72 142.7490 36.2255 260.00 142.7500 36.2500 -9.24 142.9580 36.1633 280.00 142.9500 36.1500 -5.96 143.1670 36.1008 300.00 143.1500 36.1000 -2.50 143.3750 36.0379 320.00 143.3500 36.0500 1.32 143.5000 36.0000 331.99 143.5000 36.0000 4.49 ---

※経度1,緯度1,距離は「↑4」と同じ.

※経度2と緯度2は,「↑3」でii(例は0.05度)間隔で補間したグリッドのうち経度1と緯度1に最寄のグリッド.

※深さは経度2,緯度2のグリッドにおける深さ.

そのため,経度1と経度2,緯度1と緯度2が大きく異なっている場合は,

「↑3」の変数iiや「5」で用いるmake_cross_data.fの変数dgrを適宜変更すること.

データを使用した際の引用について

※データを使用した場合には,使用地域に対応した出典論文を正確に明記するようにお願いします.以下に例を示します.

北海道~東北地方の場合Kita et al. (2010, EPSL)およびNakajima and Hasegawa (2006, GRL)

東北地方南部~関東地方の場合

Nakajima and Hasegawa (2006, GRL),弘瀬・他 (2008, 地震),Nakajima et al. (2009, JGR)

西南日本の場合

Baba et al. (2002, PEPI),Nakajima and Hasegawa (2007, JGR),Hirose et al. (2008, JGR)