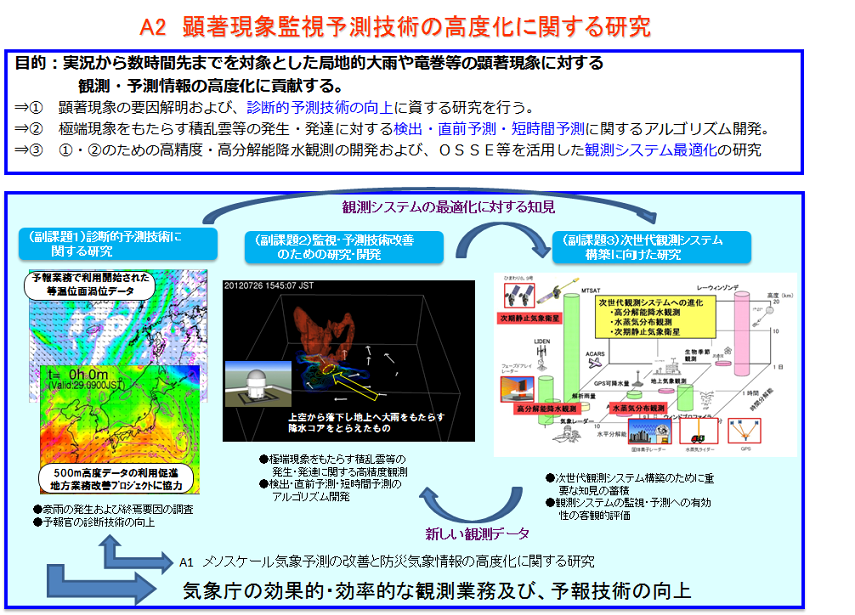

A2 顕著現象監視予測技術の高度化に関する研究

- 副課題1:診断的予測技術に関する研究

- 副課題2:監視・予測技術改善のための研究・開発

- 副課題3:次世代観測システム構築に向けた研究

期間

平成26年度~平成30年度

研究代表者

鈴木修 気象衛星・観測システム研究部長

担当研究部

副課題1:予報研究部

副課題2:気象衛星・観測システム研究部、予報研究部、火山研究部、台風研究部

副課題3:気象衛星・観測システム研究部、予報研究部、台風研究部、火山研究部

目的

局地的大雨・集中豪雨や竜巻等の突風など甚大な災害に直結する顕著現象の監視予測技術の高度化により、国民の安心・安全への貢献を目指す。また、次世代の気象監視予測をになう観測システム構築に資する技術を開発する。

目標

現業観測や数値予報資料に基づく統計的研究および新しい観測測器による研究観測を総合的に活用し、顕著現象について、数時間程度の短時間の監視・予測技術の開発・向上を目指すとともに、降水の高分解能観測・水蒸気観測の開発およびひまわり8,9号による観測の利用等を元に、顕著現象の短時間の監視・予測に有効な観測システム構築に資する研究・開発を行う。

| (副課題1) | 数値予報や客観解析資料、さらに高解像度非静力学モデルを活用して豪雨発生および終焉要因について統計的に調査し、気象庁予報担当者の予報現業での診断的予測技術向上に資する知見・手法を得る。 |

| (副課題2) | 二重偏波レーダー、GPS 視線方向遅延量、高密度観測網等を用いて、顕著現象をもたらす積乱雲等のじょう乱の発生・発達にとり重要な要素である水蒸気・雨水・固体粒子といった水に関する高精度観測を行い、現象の時空間分布・発生機構の解明を行うとともに、顕著現象の検出・直前予測・短時間予報の改善に資する観測データ処理アルゴリズムを開発する。 |

| (副課題3) | フェーズドアレイレーダー・3次元雷センサ・水蒸気観測用ラマンライダー・衛星ラピッドスキャン等を用いて、激しい降水をもたらす積乱雲の微細構造を観測するための手法の開発、数値予報精度向上に資する水蒸気分布観測等最新技術の導入、および次期静止気象衛星観測の活用等様々な新しい観測技術の特性を把握するとともに、OSSEなどの技術を用いて、それらの監視・予報精度向上への有効性について客観的に評価する技術を開発し、次世代観測システム構築に資する知見を得る。 |

各年度の研究計画

研究計画の詳細は以下のファイルをご覧ください。

平成26年度(PDF 327KB) 平成27年度(PDF 398KB) 平成28年度(PDF 405KB)

平成29年度(PDF 408KB) 平成30年度(PDF 394KB)