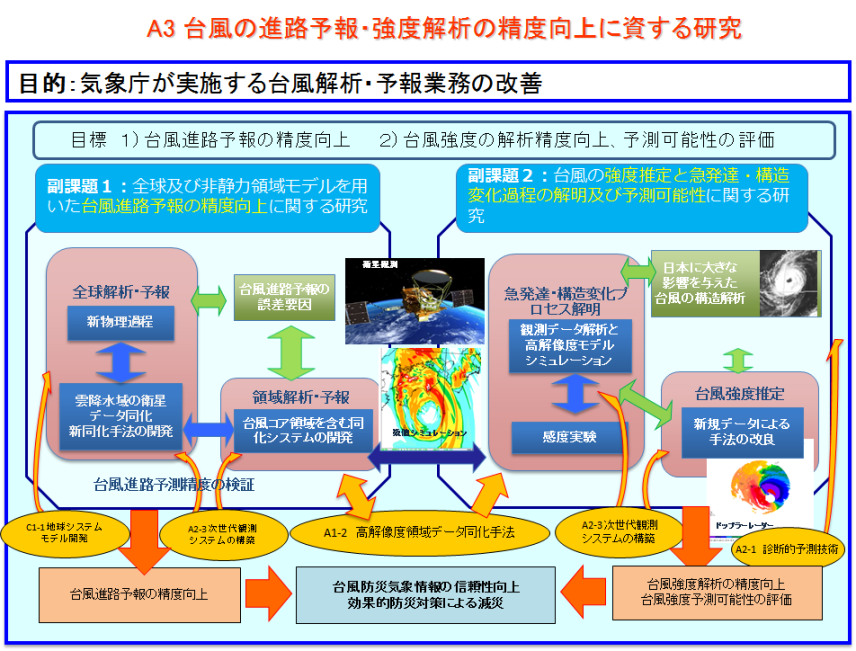

A3 台風の進路予報・強度解析の精度向上に資する研究

台風進路予報の改善と台風強度の実況推定及びその予報可能性に焦点を当てた研究を行い、気象庁が実施する台風解析・予報業務の改善に役立てます。

- 副課題1:全球及び領域解析・予報システムを用いた台風進路予報の精度向上に関する研究

- 副課題2:台風の強度推定と急発達・構造変化過程の解明及び予測可能性に関する研究

期間

平成26年度~平成30年度(5年計画第2年度)

研究代表者

高野功 台風研究部長

担当研究部

副課題1:台風研究部、予報研究部、気候研究部、気象衛星・観測システム研究部

副課題2:台風研究部、予報研究部

目的

目標

台風進路予報の精度向上のため、全球及び領域解析・予報システムの構築・改良を行い、予測精度に影響を与える要因を分析する。また、台風強度解析の精度向上のため、衛星等リモートセンシングデータを用いた強度推定手法を改良する他、特に急発達・構造変化過程を解明し、強度予報の予測可能性に関する知見を得る。

| (副課題1) | 全球解析・予報システムと領域解析・予報システムを用いて、台風進路予報の精度向上に資する研究を行う。 |

| (副課題2) | 台風の強度・構造変化の予報の改善に必要な、台風強度推定の精度向上、急発達・構造変化過程の解明、及び台風強度等の予測可能性に関する研究を行う。 |

平成27年度の目標

| (副課題1) | 1-a) 全球大気データ同化システム開発 ①気象研に移植したOCAについて、初期値プロファイルなど入出力環境を整備し動作確認を実施する。チャンネル感度特性の確認や1DVAR計算環境の整備、試験計算、AIRS解析結果との比較などを通じて、ひまわりによる水蒸気推定についての評価を行う。 ②全球同化実験システムを使って、赤外ハイパーサウンダAIRSデータの予報誤差感度の観測誤差依存性や他観測データとの関連性について調査する。特に、AIRSの予報誤差感度に悪影響を及ぼす他観測データを中心に実験結果を分析しAIRSデータの有効利用方法を具体的に提示することを目指す。 ③アンサンブルを用いた4DVAR の研究を、従来の4DVARやアンサンブルカルマンスムーザと比較しながら進める。 ④アンサンブルカルマンスムーザの研究を、従来の4DVARやアンサンブルを用いた4DVARと比較しながら進める。 ⑤観測データのインパクト評価を20km解像度のシステムで行う。また、3種類のOSSEの比較を行う。20km解像度でOSSEのネイチャーランを構築する。 ⑥衛星搭載風ライダーのOSSEについて、NICTのライダーシミュレーターの高度化と連携しながら、信号強度情報を用いたより高度な品質管理処理を開発するなどして、データのより有効な活用方法を調査する。 1-b) 全球モデル物理過程改良 ①27年度に予定されている本庁で改良中の物理過程の現業全球モデルへの導入の後に、気象研で開発を行った物理過程スキームを組み込む。 1-c) 領域大気データ同化システム開発 ①アンサンブルに基づく変分法的同化法を用いて、台風1411号事例等について、実際の観測データを用いて、同化実験を行なう。これに基づいて、このプログラムの問題点の改良を行なう。 ②マイクロ波放射計データの前方計算値の精度を上げるため、GANALの地表面データなど高分解能の解析値の利用法の開発を始める。また、雲降水の有無を判定するアルゴリズムの開発を続ける。 ③アンサンブルに基づく変分法的同化システムにおいて、衛星搭載降水レーダー同化を行うため、品質管理・データ選択手法を開発する。 ④NHM-LETKFの台風強度、位置、強風半径情報のデータ同化手法を複数の台風事例に応用し、そのインパクトについて調査を継続する。また、NHM-LETKFに海洋・波浪モデルを組み込み、海面水温変動が台風解析に与えるインパクトを調査する。 1-d) TIGGEデータ等を用いた予測可能性研究 ①特に気象庁の進路予報誤差が大きかった2013年6月9日12UTC初期値に注目し、台風の環境場や台風自体の構造に関して、TIGGEデータを用いて他センターとの違いを解析する。 ②台風の活動予報(発生予報とその後の進路予報)プロダクトの利用可能性に関して、研究成果をとりまとめる。また、台風の活動予報プロダクトの現業利用に向けた改良を行う。 |

| (副課題2) | 2-a) 強度推定手法の改善 ①季節・海域等により特徴的な台風の構造と強度、及び強度推定の精度について調べる。 ②マイクロ波探査計AMSUデータを用いた既存手法の応用によるATMSデータを用いた中心気圧推定手法の開発を開始し、プロトタイプを作成する。またマイクロ波放射計SSMISのデータを用いた台風強度推定法について、精度検証を行い、パラメータ算出方法改善の検討等により、精度向上を図るとともに、新規衛星観測データへの適用可能性の調査を行う。 ③ドップラー速度を用いた台風強度推定について、さらなる推定精度の向上を図りつつ、強度推定システムを本庁予報部に導入するためのプロトタイプを作成する。 2-b) プロセス解明・予測可能性検討 ①ひまわり8号の観測データを用いた上層AMVを算出し、そのデータ特性を確認するとともに、上層AMVを用いた台風の発達プロセス解明のための調査を引き続き行う。 ②現業ドップラーレーダーのドップラー速度からリトリーブした風速場を利用した台風の構造解析を引き続き行い、環境場と内部構造の関係や構造変化過程を明らかにする。 ③台風数値シミュレーション環境を気象研究所次期計算機システムへ移植するとともに、2013年台風第30号の発達プロセスと最大強度に対する海洋の役割に関する研究を継続して実施する。またその他の2012年と2013年に急発達をしたいくつかの台風に関して、引き続き、急発達した要因を調査する。調査にあたっては、事例ごとの共通点・相違点に着目する。2014年に日本に影響を及ぼした台風第8号等についての強度変化過程について数値モデルを用いて調査する。さらに、数値実験の結果を衛星データと直接比較できるよう、衛星シミュレータの導入に着手する。 ④台風強度予報に関するガイダンスの開発に向けて、軸対称静力学台風予報モデル(CHIPS)を現業全球モデル解析・予報値に適用して実験を行い問題点を抽出するとともに、台風強度と環境場パラメータの関係について統計力学モデル(SHIPS)等を使って調査を開始する。 2-c) 顕著台風事例解析 ①2015年の台風シーズンの顕著な台風について、必要に応じて速報解析を行い、強度や強雨・強風構造について明らかにする。 |

研究計画の詳細は以下のファイルをご覧ください。

台風の進路予報・強度解析の精度向上に資する研究_研究計画(PDF 402KB)