TOP > 研究への取り組み > 現在取り組んでいる研究課題 >

平成27年度研究計画 重点研究・一般研究・若手研究・緊急研究・地方共同研究

> A1 メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究

> A1 メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究

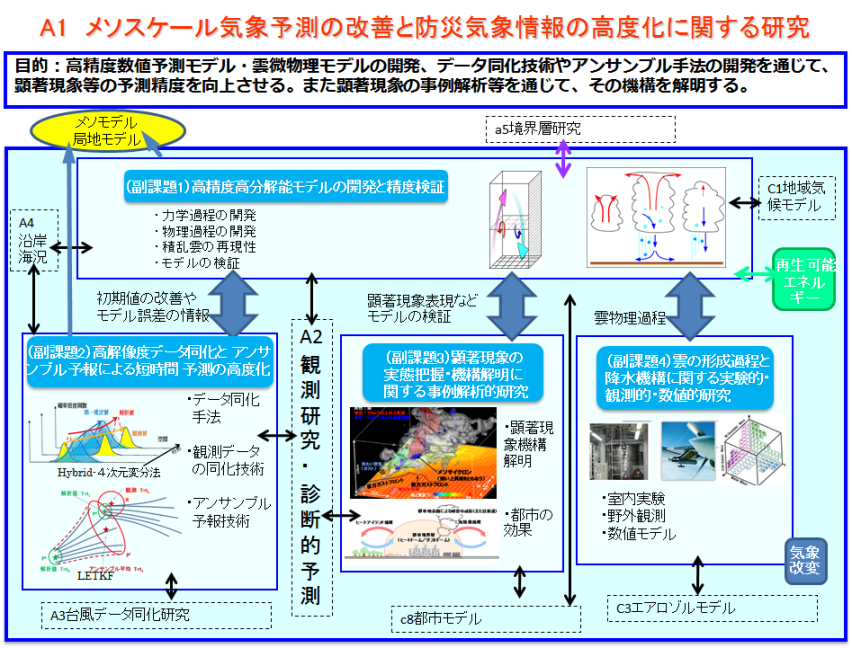

A1 メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究

- 副課題1:高精度高分解能モデルの開発と精度検証

- 副課題2:高解像度データ同化とアンサンブル予報による短時間予測の高度化

- 副課題3:顕著現象の実態把握・機構解明に関する事例解析的研究

- 副課題4:雲の形成過程と降水機構に関する実験的・観測的・数値的研究

期間

平成26年度~平成30年度(5年計画第2年度)

研究代表者

斉藤和雄 予報研究部長

担当研究部

副課題1:予報研究部、環境・応用気象研究部、気象衛星・観測システム研究部

副課題2:予報研究部、台風研究部、気象衛星・観測システム研究部

副課題3:予報研究部、環境・応用気象研究部

副課題4:予報研究部

目的

数値予測モデルとその初期値作成技術の高度化、顕著現象の機構解明、種々の雲の形成過程・降水機構に関する研究を通じて、メソスケール気象予測の改善や集中豪雨・豪雪や竜巻など顕著現象による被害を軽減するための防災気象情報の高度化など気象業務に寄与する。

目標

高精度数値予測モデル・雲微物理モデルの開発、データ同化技術やアンサンブル手法 の開発を通じて、顕著現象等の予測精度を向上させる。また顕著現象の事例解析等を通 じて、その機構を解明する。

| (副課題1) | 高精度高分解能の数値予報モデルの開発及びその精度検証を行い、激しい気象現象や積乱雲の時間発展の再現性を向上させる。 |

| (副課題2) | 高解像度データ同化技術の開発やアンサンブル手法を用いて、顕著気象等の短時間予測精度を向上させるとともに、確率論的予測を行って極端シナリオの抽出法や利用法等を提案する。 |

| (副課題3) | 集中豪雨や竜巻等、災害をもたらす顕著現象の事例解析を行い、都市の影響も含めて実態把握・機構解明を行う。 |

| (副課題4) | 室内実験・野外観測・数値実験に基づいて雲微物理素過程を解明し、エアロゾル・雲・降水過程を統一した雲微物理モデルを開発する。 |

平成27年度の目標

| (副課題1) | ① 水平分解能が250m, 500m, 1km, 2 km, 5 km 等のNHM による梅雨期・夏季および冬季の再現実験を行い、降水・降雪量や地表面フラックス量、境界層の構造、乱流輸送量、日射量予測等について異なる解像度間の比較・検証を行い、現業モデルの改良点の検討を行う。インパクト実験も適宜実施する。NHM による降雪予測精度については、検証方法も含めた検討をも行う。 ② 引き続き、バルク法やビン法雲微物理モデルによる降水・降雪過程モデルの改良や高度化を行う。 ③ 引き続き、NHM の物理過程全般についての開発・改良を行う。single columnモデルの利用も検討する。 ④ 引き続き、NHM による発雷シミュレーションモデルの結果を検証し、発雷のメカニズムの解明をすすめる。メカニズムの解明に基づいて、発雷モデルの改良も検討する。 ⑤ LES を用いた境界層モデルの改良・開発の可能性に関する検討を行う。 ⑥ ASUCA を用いた実験にも着手する。 ⑦ 引き続き、非静力学モデルの力学フレームについて開発や改良を行う。 ⑧ 引き続き、NHM の高度化と利用促進のために,様々な状況でのモデル計算に資するための力学過程・物理過程の最適化、外部機関での利用を念頭に置いたツールの整備を行う。 |

| (副課題2) | ① 引き続き、Hybrid-4DVar の開発とLETKF システムの局所化や海洋結合等の高度化、LETKF とEnVar の統合を行う。 ② 引き続き、2 重偏波レーダーや静止衛星のラピッドスキャン等の新規の同化技術の開発を行う。 ③ 引き続き、シナリオ予測の高度化・確率密度を用いた各種気象要素の量的予報の高度化、観測インパクト実験や観測システムシミュレーション実験を行う。 |

| (副課題3) | ① 2013・2014 年に発生した大雨事例について,引き続き解析を行う。 ② これまでに発生した顕著な竜巻の事例について、引き続き高解像度(水平分解能~50m)モデルによる再現実験を行い,発生要因の究明を行う。 ③ これまでの事例解析と米国の最新の研究成果をもとに、高解像度モデル用(水平解像度~2km 以下)の竜巻発生のポテンシャル予測指数の開発に着手する。 ④ 竜巻の詳細構造の時間変化について解析するとともに、それを支配する力学を明らかにする。 ⑤ 引き続き特に顕著な大雨や竜巻が発生した場合,速やかにその発生原因を調査し,原因が特定できた場合には報道発表を行う。 ⑥ 都市キャノピースキームを導入した非静力学数値予報モデルを用い,顕著な高温や局地的大雨に都市が及ぼす影響についての調査を引き続き行う。 |

| (副課題4) | ① エアロゾルの物理化学特性及び雲核・氷晶核の高精度・高分解の地上モニタリング観測を継続して行う。 ② 各種人為起源エアロゾルおよび既知のエアロゾル粒子からなる外部・内部混合粒子の雲核能・氷晶核能に関する実験を行う。 ③ 大気エアロゾル粒子の雲核能・氷晶核能に関する雲生成実験を、地上モニタリング観測と同期して行う。 ④ 引き続き、室内実験をもとにエアロゾルの雲核能・氷晶核能を定式化する。 ⑤ 航空機による直接観測データおよび多次元ビン法を用いてバルク法雲水— 雨水変換(AutoConversion)スキームを検証・改良する。 ⑥ 地上設置の各種リモートセンサーを用いたシナジー観測の結果を用いて、観測された雲の微物理構造を解析し、各種雲物理パラメタリゼーションの比較・検証を行う。 ⑦ 室内実験に基づき定式化した雲核能・氷晶核能をエアロゾル・雲・降水統一雲物理モデルに組み込み、モデルの性能確認を行う。 ⑧ ハイブリッドフレアを用いた雲生成実験を行い、シーディング物質の性能評価を行う。 |

研究計画の詳細は以下のファイルをご覧ください。

メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究_研究計画(PDF 397KB)