■ 所属

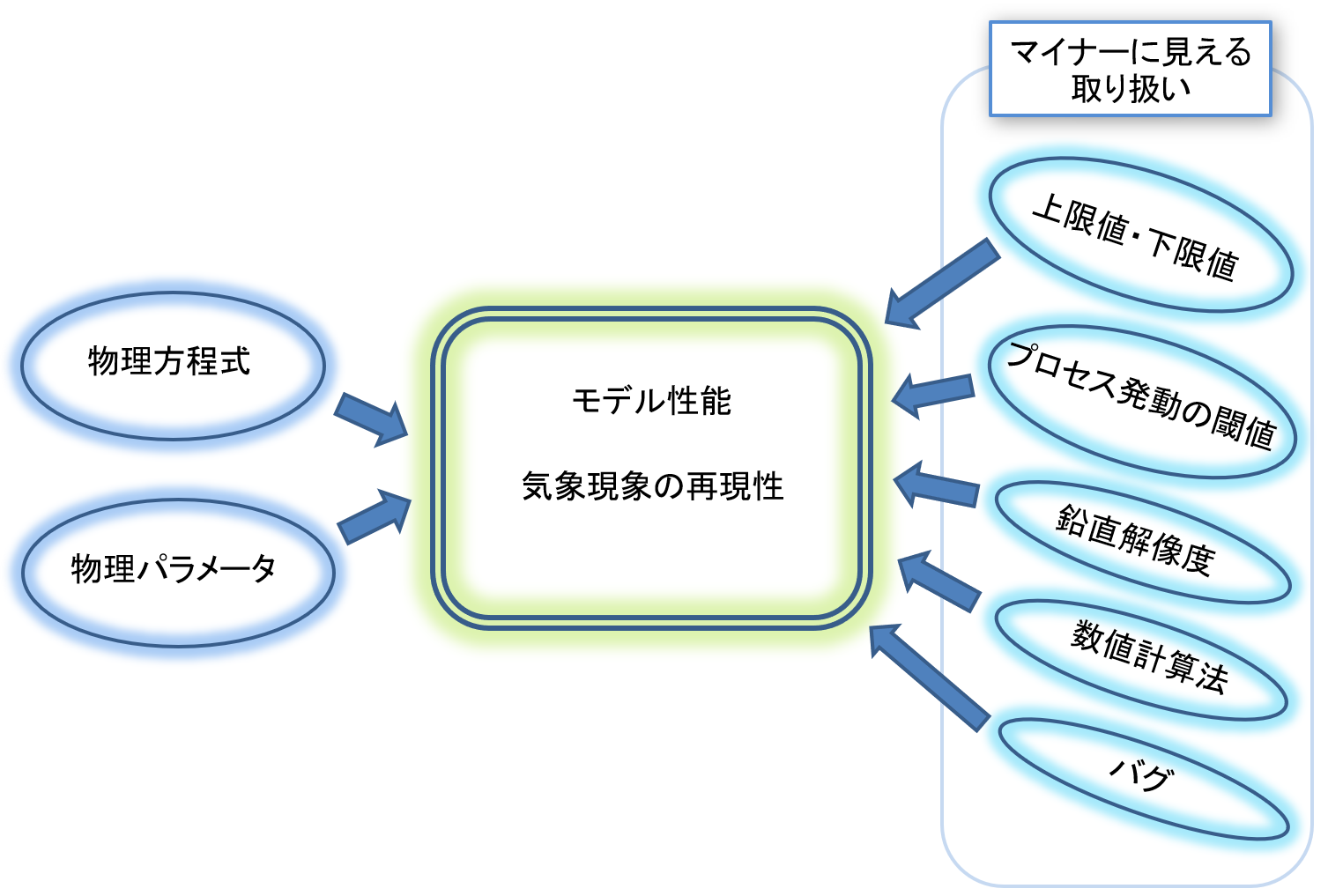

気象庁気象研究所気象予報研究部 主任研究官 ■ 代表的な研究成果の簡単な紹介〇 モデルの性能は些細なことで決まってしまう? 地球システムモデルなどの気候モデルや、天気予報に使う数値予報モデルの性能は、実は、モデルの中の、一見些細に思われる取り扱いによって大きく影響されます。そうした取り扱いをレビュー的にまとめました(Kawai et al. (2022); 日本語の概要)。このような取り扱いとその影響について、もっと率直に議論・情報共有されることを期待したいと思います。 〇 地球システムモデルの雲の再現が大幅に向上

気象研究所で使っている地球システムモデルでは、以前は雲の表現がかなり悪かったのですが、その再現性が大幅に向上しました(Kawai et al. (2019); 日本語の概要)。気候を計算するモデルにとって、放射収支が合っていることは極めて重要で、それがモデルの性能を大きく左右しますので、このことはとても重要なことです。 〇 海上の下層雲とはどのようなものか、そして、気候モデルで下層雲をどう再現するか

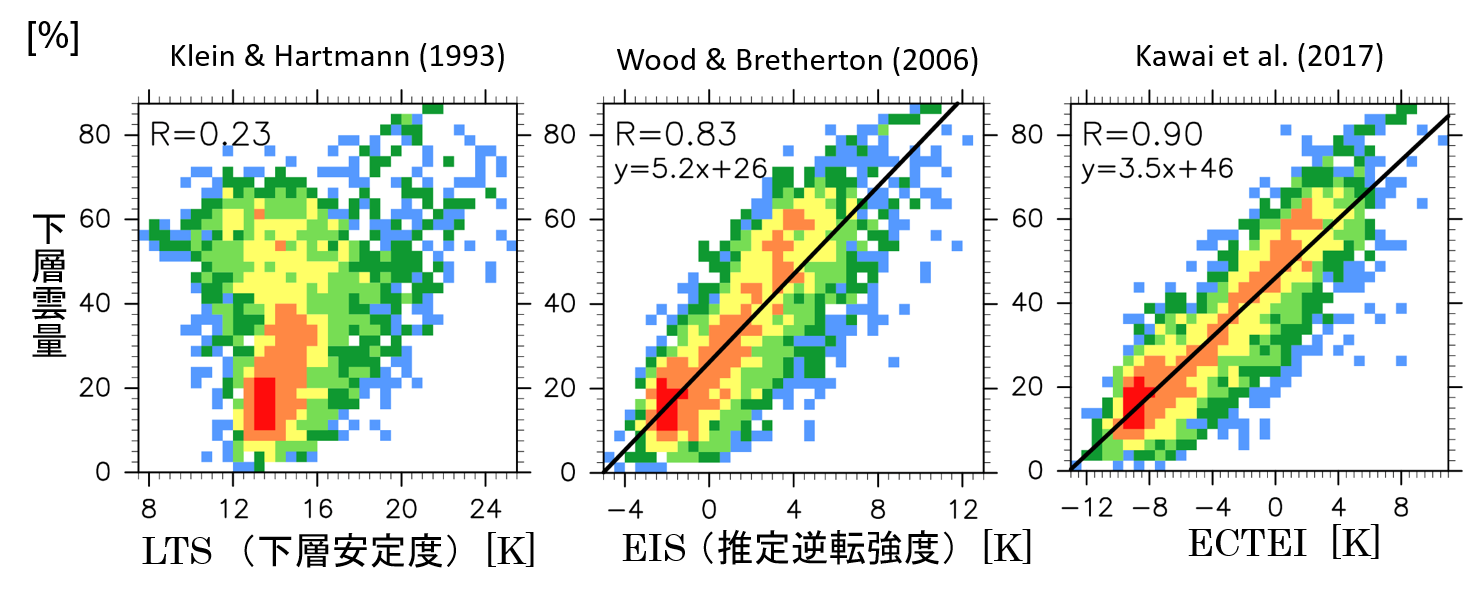

海上の下層雲とはどのようなものか、また、気候モデルではそうした下層雲をどのように再現しているかについて、依頼されてレビュー論文(Kawai & Shige (2020))を書きました。海上の下層雲の特徴や性質、そのモデリングの考え方や難しさも丁寧に書いてあり、学生等も含め、初心の研究者の皆さんにも読みやすく書かれています。 〇 温暖化すると下層雲は増えるか?減るか? 下層雲の雲量と関係が深い気象場の指標として、大気の安定度に関わる指標がよく使われてきました。ですが、その指標は温度の構造しか考慮していませんでした。我々は、湿度の構造も考慮した新しい安定度指標を開発しました(Kawai et al. (2017); 日本語の概要)。この指標を使うと、これまで説明できなかった、将来気候で下層雲が減少するらしいということを矛盾なく説明できます。 〇 温暖化すると海霧はどうなる?中緯度の海上には海霧がよく発生します。北海道の東の海域では、特に夏に海霧が頻繁に発生しますね。温暖化した時、海霧はどうなるのでしょうか?それについても研究しています。亜熱帯高気圧の強弱と海霧の増減はよく対応することがわかりました(Kawai et al. (2018, 日本語の概要), Kawai et al. (2016, 日本語の概要) )。 〇 南極海の雲が変わると、熱帯降水帯の雨が変わる?にわかには信じがたいかもしれませんが、南極海の雲が少なくなって太陽の光が南極海に多く入るようになると、なんと、熱帯収束帯の雨に影響し、赤道より南側の熱帯で雨が多くなります。このことは近年言われていたのですが、自分自身はそれを疑っていました。しかし、我々の地球システムモデルでもそのようなことが起こっていることが確認されました。(Kawai et al. (2021); 日本語の概要)。 〇 中高緯度の下層雲の雲頂高度

以前は、地球規模での下層雲の雲頂高度は正確にはわかっていませんでした。CALIPSOという人工衛星が打ち上がってから、地球規模の下層雲の雲頂高度をほぼ正確に測定できるようになりました。また、中高緯度では中上層雲がかかることも多いため、中高緯度の下層雲の研究はあまり進んでいませんでしたが、そうした下層雲の雲頂高度を明らかにし、その季節変化や雲頂高度を決めている気象要素なども明らかにすることができました。(Kawai et al. (2015))。 ■ 報道発表

■ 受賞

■ わかりやすい解説(日本語)

■ アウトリーチ教育や科学の啓蒙普及にも興味を持っているため、学校での出前授業や市民講座、科学館等での講演なども積極的にお引き受けしています(交通費実費のみ。無償。)。トピックは、地球温暖化や雲の話、蜃気楼の話など。 ●いくつかの例:

(その他多数) ■ その他

休日には、科学館で来館者の方々に説明をしたりするボランティアなどもしています。(ちなみに、中学高校理科の教員免許を持っていて、大学院生の時には、専門学校の非常勤講師で宇宙科学を教えたりもしていました。) |