データ同化技術と観測データの高度利用に関する研究

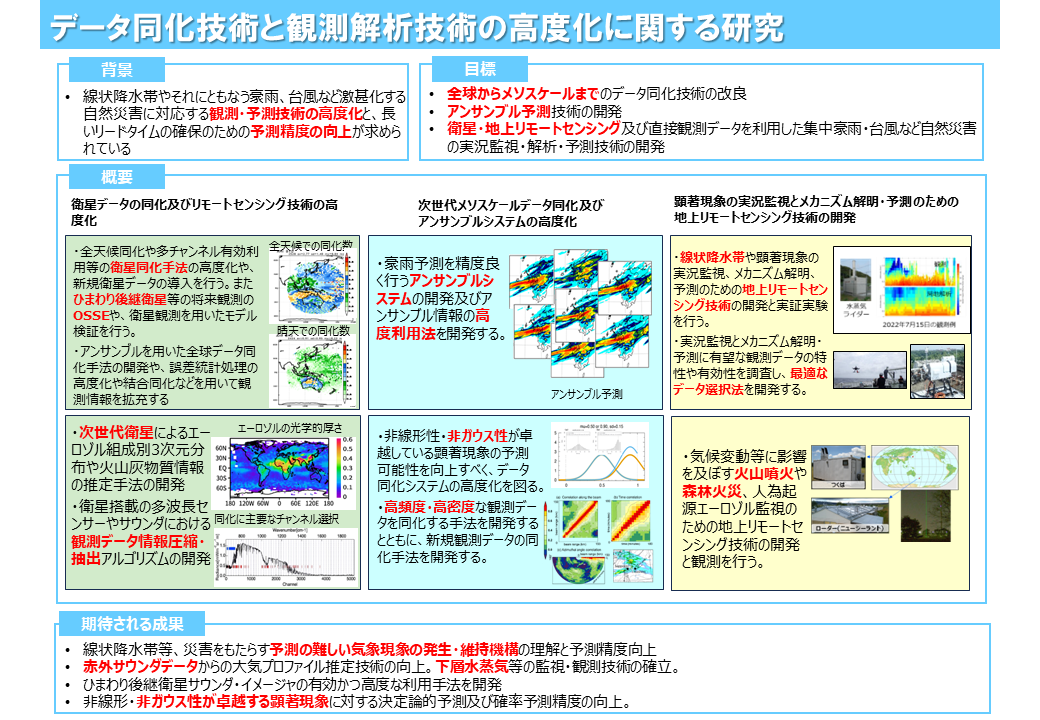

台風、集中豪雨等の監視・予測精度向上のため,全球からメソスケールまでのデータ同化技術と、衛星・地上リモートセンシング及び直接観測データを利用した監視・予測技術の開発を一体的に進める。

- 副課題1:衛星データ同化技術及び全球同化システムの改良

- 副課題2:メソスケール高解像度同化システム及びアンサンブル摂動作成法の改良

- 副課題3:衛星・地上放射観測および放射計算・解析技術の開発

- 副課題4:地上リモートセンシング技術及びそれらをコアとした水蒸気等の観測技術に関する研究

研究期間

2019年度~2023年度

研究代表者

気象観測研究部長

研究目標

目的を達成するため、以下を行う。

・シビア現象の予測精度の向上のためのデータ同化技術の改良やアンサンブル予報技術の開発と利用法の開発 (副課題1,2)

・静止気象衛星ひまわり8,9号等の衛星データを有効かつ効率的に同化する技術の改良と大気放射収支及びエーロゾル・雲の監視技術の改良(副課題1,3)

・大気中の水蒸気などの観測技術の開発・改良とその有効性の評価(副課題4)

| 副課題1 |

(a) 全天候域での衛星輝度温度同化など、衛星同化手法の新しい開発や、新規衛星データの導入を行う。ひまわり後継衛星等の将来の衛星観測を評価し観測システムシステムを検討するため、観測システムシミュレーション実験(OSSE)を実施する。 (b) アンサンブルを用いた全球データ同化手法の開発・改良や、観測情報の拡充、モデル誤差の影響の軽減によって、より多くの観測情報をより効果的に同化する。 |

| 副課題2 |

(a) シビア現象に適用できる高解像度非線形同化システムの開発 非線形性・非ガウス性が卓越しているシビア現象を念頭に、高解像度同化システム(EnVarや粒子フィルターなど)を開発する。さらに陸面等の結合同化の有効性を調査し、有効であれば、陸面等の結合同化手法を開発する。 (b) 領域モデルを対象にした高頻度・高密度な観測ビッグデータの同化法の開発 高頻度・高密度な観測データを同化する手法を開発し、さらに観測誤差相関への対処法を開発する。これらの手法を用い、より短いスピンアップで、予測のより長いリードタイムを目指す。 (c) 領域モデルを対象にしたアンサンブル予報の摂動作成法の改良 シビア現象のアンサンブル予報の摂動作成法を改良し、「全外し」が少なくなるアンサンブル予報システムの開発を行う。 |

| 副課題3 |

(a) ひまわり等衛星データを利用した大気・地表面リトリーバル手法の開発 最適雲推定(OCA)アルゴリズムや機械学習を用いた高度な雲物理情報の抽出技術を開発する。またエーロゾル効果の改良などによる高精度の日射量推定を実現する。ひまわり等衛星観測を用いた晴天域不安定指数の推定を行い、その有効性を評価する。 (b) ひまわりを用いた火山灰物理量推定アルゴリズムの開発 赤外サウンダ観測を利用した火山灰物質情報の推定技術により、NOAA/NESDISから導入したひまわり火山灰アルゴリズム(VOLCAT)を改良し、火山灰物理量の推定精度を向上させる。またOCAアルゴリズムを利用した、ひまわり8/9号による最適火山灰推定アルゴリズム(OVAA)の新規開発を実施する。 (c) 大気・大気・地表面放射モデルの改良 エーロゾル粒子モデルを開発・改良し、ひまわりや衛星複合センサ解析手法の開発を行う。またひまわり後継機やひまわり8/9号を含む複合的な衛星データ解析に対応した高精度な大気放射計算手法の開発を行う。 (d) 大気放射収支の変動及びエーロゾル・雲の監視技術の高度化 日射・大気放射エネルギー及びスペクトル観測技術の開発、及び、エーロゾル・雲等の推定技術の開発を行い、大気放射場の変動とその要因の監視技術を確立する。また、大気放射場の変動やその要因について解析を行う。 |

| 副課題4 |

(a) GNSS、水蒸気ライダーを含む複数の観測機器を統合し、水蒸気の時・空間構造を高精度でとらえる手法を開発する。船舶GNSSによる海上での水蒸気観測手法の実用化に取り組む。水蒸気ライダーの観測・開発及び現業化に向けた最適な観測ネットワークの検討を行う。 (b) 水蒸気ライダーやGNSSの観測・データ解析技術の開発・改良を行い、既存の観測網に加え地上デジタル波、レーダー電波の位相等新たなリモセン機器と統合処理し、水蒸気の時・空間構造を高精度でとらえる手法の開発を実施することで、豪雨をもたらす気象現象の機構解明・予測に資する。 (c) 地上リモセン技術等を用いた水蒸気等の鉛直構造解析を行い、局地的大雨や集中豪雨の発生予測等に資する。 |

各年度の研究計画

研究計画の詳細は以下のファイルをご覧ください。