1. 大気中放射能濃度の推移

1) はじめに

気象研究所では、大気圏内核実験が盛んに実施された1950年代後期から60年近くの期間にわたり、大気圏での人工放射性核種の濃度水準の実態とその変動要因を明らかにすべく、環境影響の大きい重要な核種について観測を継続してきた。 特に、 90Sr(半減期28.8年)および137Cs(半減期30.2年)の月間降下量(大気降下物)の長期観測結果は、2016年4月で満59年を迎える。 また、2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故(福島第一原発事故)前後では、大気エアロゾル試料の採取及び放射能分析を継続し、その結果をいち早く学会で報告するとともに、研究所のホームページにも掲載してきた。 ここでは前報に続き蓄積したデータ、すなわちIgarashi et al. (2015) に掲載した茨城県つくば市での約三年間にわたる福島第一原発事故による大気環境影響に関する観測結果(時系列データ)の概略を紹介し、事故直後における放射性物質の再浮遊(二次飛散)などに関する考察について解説する。

2) 研究方法

月間大気降下物の捕集は、茨城県つくば市長峰にある気象研究所の露場観測実験棟屋上に設置した大気降下物捕集用のプラスチック製水盤(面積4m2)で1980年代以降実施してきた。 福島第一原発事故以降(2011年4月以降)は、放射能水準の上昇を考慮し、1m 2水盤2基での捕集を実施している。得られた試料はポリ製保管容器で保存しつつ、ロータリーエバポレーターや蒸発皿等を使用して全量を蒸発濃縮・固化し、まずGe半導体検出器によりγ線放出核種(放射性Cs等)を測定した。 次いで試料の一部を分取して濃硝酸、過酸化水素を添加し加熱酸分解操作によって溶液化した。 その後放射化学分離により 90Srを精製し、最終的に炭酸Srとして固定した。 数週間放置して 90Srと90Yとが放射平衡に達した後に、低バックグラウンド2πガスフロー検出器でβ放射能を測定した。 福島第一原発事故後の試料については、事故により放出された 89Srの影響があるため、生成固定した炭酸Sr線源のβ放射能を繰り返し測定することで、 90Yの放射平衡達成と89Sr放射能の減衰の様子とを確認しつつ評価し、必要な場合は計算で89Srの影響を除去した。

3) 結果・議論

3.1) 90Srおよび137Cs大気降下量の変動と推移

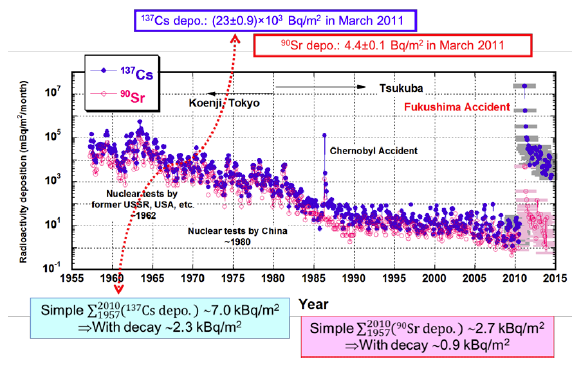

Fig.1に気象研究所における月間降下量の変動を1950年代後半より福島第一原発事故以降、2014年末までのデータを含めて描画した。単位は毎月当たりの降下量(mBq/m2)とした。

福島第一原発事故が発生した2011年3月の137Cs月間降下量は23±0.9kBq/m2であり、震災前の水準よりも6~7桁大きかった。

ここで示した福島第一原発事故後のデータの絶対値については、発生源が近いためその空間代表性は小さくなっていることに注意いただきたい。

しかし、2012年以降は(二次的な放出)が主な過程となりつつあることから、時系列変動の傾向は関東地方全体でほぼ同様となり、それなりの空間代表性を持つと考えている。

2011年全体では、気象研究所における

137Cs降下量は25.5kBq/m2/年であった。

Fig.

1に示すように1957年から福島原発事故以前についての単純な137Cs降下量積算は、およそ7kBq/m2である。福島第一原発事故は単一事象としてこの数倍をもたらした。

また、

137Csの放射壊変を考慮した現存量(およそ2kBq/m2)と比較したときには10倍強の量をもたらした。

これに加え

134Cs(半減期2.1年)がほぼ同量降下し、両核種併せての地表面汚染はおよそ50kBq/m2を超えた。

この値は、文部科学省が実施した航空機マッピングによるつくば市周辺の値とほぼ整合する。

その後の降下量は急速に低下してきたが、2005-2010年における

137Cs降下量は1.2-97mBq/m2/月の範囲で、2013年における降下量は2-39Bq/m2/月の範囲であり、

依然として3~4桁の差がある。2011年3月の

90Sr降下量は4.4±0.1Bq/m2であり、同月の137Cs降下量の約1/5,000だった。

この降下量水準は、震災前の水準からすると2~3桁大きい。2011年全体では

90Sr降下量は10.6Bq/m2/年であり、137Cs降下量の約1/2,500であった。

これに対し、1957年からの

90Srの放射壊変を考慮した蓄積量はおよそ0.9kBq/m2

である。したがって、90Srによる関東地方の汚染はかなり軽微であった。

また、事故前の2005-2011年における

90Sr月間降下量は、0.5-19mBq/m2/月であったのに対し、2013年での降下量は1-33mBq/m2/月となった。

すなわち、

90Srについては福島第一原発事故以前の降下量水準に戻りつつあるが、137Csについては1970年代~1980年代前半の水準に依然として匹敵する。

降下量水準の低下は事故直後とは異なり、全体に2012年以降緩やかなものとなっている。

Fig. 1 Monthly deposition is expressed in mBq/m2 on a logarithmic scale. Sr-90 and 137Cs analyses from deposition samples taken 6 and 8 months before the accident, respectively, are ongoing to avoid possible sample contamination at the MRI because of the accident. Thus, these data are missing not only in Figure 1. The measurement uncertainty (1σ) is shown only for the data obtained after the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant (FDNPP) accident, and is reasonably small compared to the analytical data. For comparison, uncertainty for the monthly data in 2010 is also given. The effects of atmospheric nuclear bomb tests have been recorded since 1957. Until the Partial Test Ban Treaty (PTBT) became effective in 1963, the USA, Soviet Union, and UK conducted atmospheric tests. France and China continued atmospheric testing until 1974 and 1980, respectively. Since 1981, all the nuclear bomb tests have shifted underground, so additional radioSr and Cs contamination should be negligible. However, the Chernobyl accident in 1986 also affected the time series. The simple summation of the deposition from 1957 to the time before the FDNPP accident (mid-2010) and decay-corrected summations for 90Sr and 137Cs can be compared to the FDNPP-derived deposition. From Igarashi et al. (2015)

3.2) 137Cs大気中濃度の変動と推移

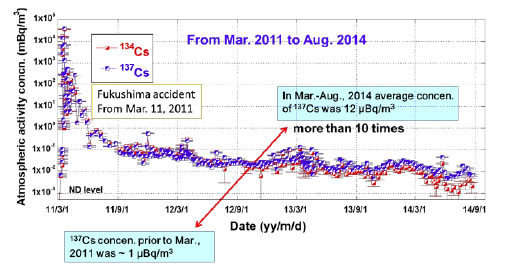

大気中137Cs濃度は、2011年3月20~21日の期間、最高値として38Bq/m3を記録した。その後、濃度は2011年秋までは速やかに減少し、それ以降は減少が鈍くなった。

福島第一原発事故以前の

137Cs濃度水準は高くとも約1μBq/m3であったが、事故の3年後、2014年での137Csの平均濃度水準は約12μBq/mm3で、

事故前の水準には戻っていない。この原因は大気中に放射性Csを供給する過程として、汚染した環境からの再浮遊(二次的な放出)があるためと考えられる。

時折、濃度上昇が観測され、グラフではスパイク状に見える。これらは事故サイトからの空気の流れがあった際に発生していた。

事故以来数年間の大気データは、放射性Cs濃度がどのような減少傾向を示したか、その時間変動を表し、再浮遊過程について検討・考察するための重要な根拠となる。

これらに加えて、Igarashi et al.

(2015)では、福島第一原発事故発生直後からのモニタリング即応活動の結果(90Srの大気中濃度を他のγ線放出核種と併せて示した)や、

大気放射能汚染に対するモデリング、モデルを利用したデータ解析アプローチなど、関連した情報が付属資料で提供されている。

Fig. 2 Activity concentration is expressed in Bq/m3 on a logarithmic scale. The measurement uncertainty (1σ) is shown. The maximum concentration of 38Bq/m3 of 137Cs was observed during March 20-21, 2011. After that, the radioCs concentrations rapidly decreased until fall 2011, when the decrease slowed. The levels before (approximately 1μBq/m3) and three years after the FDNPPPP accident (12μBq/m3 from March to August 2014) are also compared. A difference of at least one order of magnitude is observed between the concentration level from March to August 2014 and the level before the FDNPP accident. From Igarashi et al. (2015)

3.3) 事故直後の137Cs大気中濃度の変動とエアロゾルモデルによる解析-事故直後の再浮遊

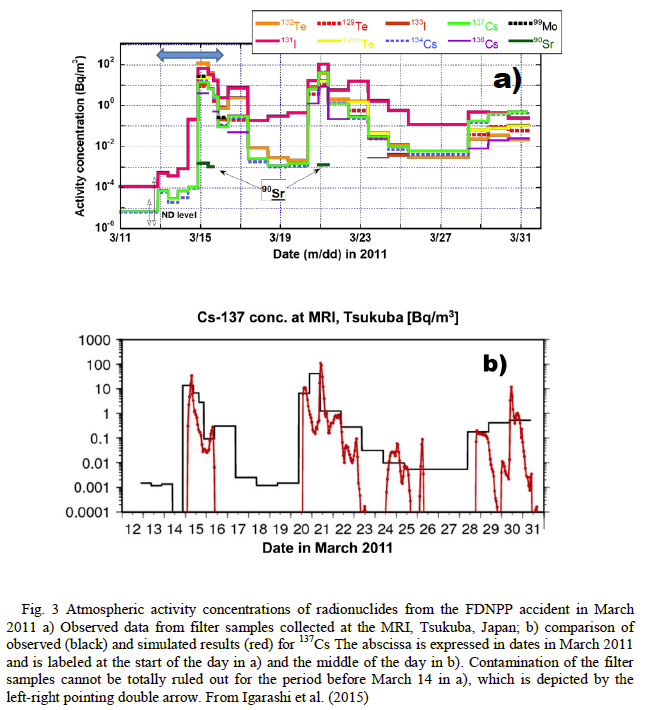

Fig.3にa)放射性核種の福島第一原発事故直後の大気中濃度の時間変動、b)そのエアロゾルモデルによる再現計算の結果の比較を示した。

b)では実測値とモデル計算値は全体によく一致するが、モデル値ではプルームが通過すると濃度値はほぼゼロにまで低下し、たとえば3月16-20日の期間は実測値とまったく一致しない。

この不一致の原因はモデルでは再浮遊をまったく計算していないことにあると考えた。

そこで、観測値とモデル計算値を組み合わせて、放射性物質が沈着した直後にどの程度の再浮遊が生じているのか、求めてみた(Igarashi

et al., 2015)。

放射性物質、 137Csの大気中濃度の時間変動(∂C/∂t)は、連続の式を考えたとき、

∂C/∂t = ∇(Kdif∇C) -

∇(UC) - λC + Φ と表される。

ここで、Kdifは3次元の拡散係数、Uは風の場、λは壊変定数、

そしてΦが放射性核種の再浮遊となる。他方ボックスモデルにおいて

137Csの濃度変動を考えると、以下のように表される。

ΔC/Δt = Φ =

ki・Di・(ΔxΔy/ΔxΔyΔz)

ここで kiとDiはそれぞれ、核種iの再浮遊係数(毎秒s-1)、

および地表面汚染(Bq/m2)である。つまり、地表面汚染Diに比例して、比例定数kiで、常時大気へ137Csが供給されていると考える。

Δx、ΔyおよびΔzはモデルのボックスの縦・横および高さである。

放射性壊変、水平拡散を無視し、積雲による急速な対流がなかったとして、流入と流出の収支をとったとき、最終的に次式が得られる。

(ki・Di)/(Δz) = (ΔKz/Δz)・(ΔCi/Δz) + (Δu/Δx + Δv/Δy)・Ci

ここで iは核種を、

Diはモデル計算(ガス+エアロゾル)

で得られた3月17日9時までの累積沈着量(Bq/m2)を、 kiは地表面汚染がどの程度の割合で再浮遊するかを表す比率(再浮遊係数;s-1)であり、

u、vとKzはそれぞれモデルによる平均水平風速(m/s)

、鉛直の乱流拡散係数(m2/s)である。 Ciは137Csの平均実測濃度で(9.75×10-4Bq/m3)、

Δx、Δyを3km、9kmまたは15kmとし、

Δzを100、200または400mと変化させた。上式で流入濃度がゼロとおいてkiを求めると、

最小で1.6×10-6~1.5×10-5毎秒(平均6.1×10-6毎秒)

となり、放射性Csが沈着した直後には1時間当たり沈着量の2%程度が大気へ再浮遊していたと考えられた。

この値は過去のチェルノブイリ事故によるデータとも整合していた。事故直後の再浮遊はかなり大きな値を取るが、時間経過とともに急速に小さくなっていくらしい。

4)まとめと今後に向けて

福島第一原発事故後、茨城県つくば市の気象研究所における90Srおよび137Csの月間降下量(大気降下物)観測の結果について報告した。

2014年末の時点では、福島第一原発事故直後と比較すると降下量は数桁も低下し、甚大な汚染というべき水準ではない。

90Srについては、事故以前の降下量とほぼ同じ水準に戻りつつある。しかし、137Csについては依然として3~4

桁より大きな値となっている。

水準低下にはまだ時間がかかるであろう。ただし、福島第一原発事故サイトからの放出はあっても、現状の大気中の濃度水準を説明できるほどの量にはないと考えられる(Igarashi

et al., 2015)。

一次放出に替わり、大気へのこれらの核種の供給を続けている過程は、いわゆる再浮遊(二次放出)である。沈着直後の二次放出はかなり大きな値を取ることがわかった。

二次放出は周辺の環境から由来すると考えられるから、周辺の汚染度がつくばに比し数桁高い地域においては、降下量もそれに比例し数桁高い。

従って、二次放出過程の解明は必須な科学的課題である。

二次放出源には、従来、汚染した地表面からの表土ダスト、汚染植生からの再浮遊、または汚染したゴミの燃焼、野焼き等による放射性物質の大気への揮散などが想定されてきた。

最近、夏季における発生源として森林生態系からのバイオエアロゾル発生が寄与するのではないかとの仮説が急浮上してきている。今後は、その解明に努めねばならない。

上記に加えて、こうした長期の観測においては分析やデータの品質管理が必ず問題となる。このような点についても常に留意しながら、観測の継続を図っていくことが肝要である。(木村ほか、2015)

参考文献

- Igarashi, Y., Kajino, M., Zaizen, Y., Adachi, K., and Mikami, M., Atmospheric radioactivity over Tsukuba, Japan: a summary of three years of observations after the FDNPP accident, Progress in Earth and Planetary Science 2:44, 2015. doi: 10.1186/s40645-015-0066-1

- 木村徹, 五十嵐康人, 「大気降下物試料の放射能分析の品質管理」Proceedings of the 16th Workshop Environmental Radioactivity. KEK Proceedings 2015-4, 23-27, 2015

Note on COPYRIGHT

Permission to use any scientific material (text as well as figures) in this homepage of the Geochemical Res. Dep./MRI should be obtained from the authors.