5、環境における人工放射能50年:90Sr、137Cs及びプルトニウム降下物

気象研究所地球化学研究部では、1950年代後期から40年以上の期間にわたり大気圏での人工放射性核種の濃度変動の実態とその変動要因を明らかにすべく、環境影響の大きい重要な核種について観測を継続してきた。特に人工放射能の月間降下量(90Srおよび137Cs)の長期観測結果は2007年の4月で満50年となる(Fig. 1)。本章では半世紀に亘る研究を概観する。

研究の進展と核実験や原子力施設の展開とを考慮しつつ、時代を区分した。1)1950年代の黎明期、2)1960年代の米ソなどの大型核実験期および3)1960年代中後期以降の中・仏の核実験期、3’)1970年代以降の中・仏の核実験期、4)1980年代半ばのチェルノブイリ原発事故をはさむ時期、5)1990年代以降の時期、6)2000年代~最近、という時代区分で整理した。なお、プルトニウムについては90Srおよび137Csの時代区分とは別にまとめてある。

Fig. 1: Monthly deposition time series for 90Sr and 137Cs at the Meteorological Research Institute since 1957 to the present time

1) 黎明期

広島・長崎の事例を別にして、我が国における組織的な環境放射能研究は、1954年3月に北太平洋の赤道域にあるビキニ諸島で実施された大規模な大気圏内核実験に始まる。最初の人工放射性雨の報告は、三宅(1954)によると1954年5月14日である。北太平洋のビキニ環礁での核実験に対応して人工放射能を含む降水が日本各地で報告された。最大値は、0.5×10-6 Ci/L、すなわち18,500 Bq L-1と記されている。鹿児島、広島、大阪、京都、名古屋、静岡、東京、仙台、金沢、弘前、新潟の大学または、衛生研究所における観測結果が記述されていて、すでに広域的な観測とネットワークの必要性が考えられていたことを感じることができる。Miyake(1954)は、これらの事実を英文報告としていち早く世界に発信した論文と位置づけることができる。この背景としては、当時の放射能分析は現代の質量分析法のような最新の超微量分析手法であったこと、三宅研究室では自然放射能の地球化学的トレーサー利用をすでに思考・指向していたことがあった。

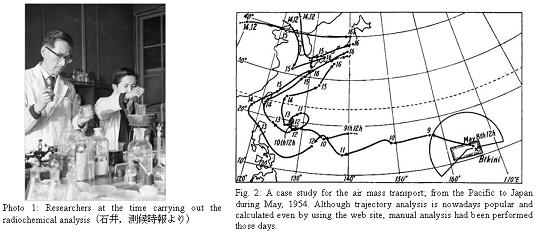

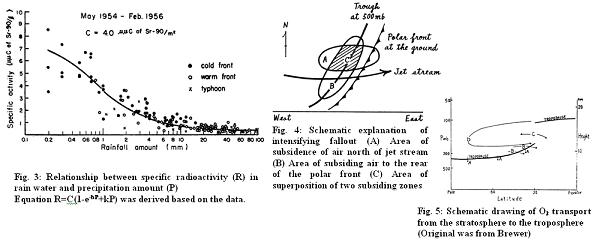

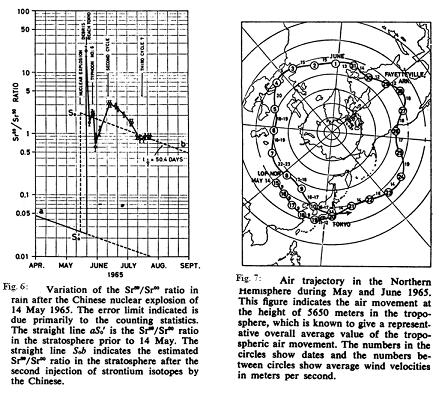

しかし、その当時は放射線測定技術も未熟であり、かつまた研究資金も潤沢ではなかったため、シンチレーション検出器や半導体検出器はまだなく、観測に用いられた主力測定器は、今では放射線管理にしか使われないようなGM計数器であった(全β測定)。そのため、放射能強度とその見かけの半減期が主なデータである。場合によっては、イオン交換や沈殿法による核種の分離を行ってから(Photo 1)GMで計測したり、β線エネルギーをアルミ板による吸収法で測定している。しかし、このときすでに、放射能の起源推定法としての気塊の流跡線解析(Fig. 2)、全β測定における自然放射能と人工放射能の区別の仕方、降水による大気柱からの除去(Fig. 3)など、極めて現代的な考え方や手法が盛り込まれようとしていた。このことはある意味当然だが、同時に驚きでもある。この他にも、観測・計測方法の標準化・マニュアル化が、気象庁・気象研究所では進められていた。

2) 1960年代前期の米ソなどの大型核実験期

1960年代前期には、米・ソを中心として大型の大気圏内核実験が継続された。特に、部分的核実験禁止条約発効前に、駆け込みで特に大規模な実験が相次いだ。そのため、1963年の5月に人工放射能降下量は、最大値を記録した。この頃、成層圏から対流圏への放射能輸送について議論が活発化した。この時代以前は、成層圏の空気は容易に対流圏の空気と混合しないと考えられていたが、成層圏フォールアウトが続いたことから、成層圏/対流圏交換過程についての理解が深まった。また、1950年代の終わりに米国によって、放射性のタングステンを成層圏で生成させる大規模な「実験」があったことも背景になり、対流圏を通じての降下と成層圏を通じての地表面への降下という経路の違いが明確になりつつあった(Figs. 4 and 5)。そのため、対流圏・成層圏それぞれでの人工放射能の滞留時間(対流圏では約1ヶ月、成層圏では約1年)の概念が導入され、いわゆる「スプリングピーク」-春季の降下量の極大(すなわち夏季に向けて北半球上空の成層圏循環が活発化し、下部成層圏へ放射能が蓄積する効果と成層圏/対流圏の交換の活発化による)、北半球中緯度域における降下量の極大などが議論された。また、成層圏オゾンと関連付けての議論も行われた。

3) 1960年代中後期以降の中・仏の核実験の時期

1960年代も半ば以降となると、核種分析の手法である放射化学分析が一般的な手法となり、核種毎の報告が増えてくる。きちんとしたローバックβカウンタやγ線分光が可能なNaIシンチレーション検出器などが、研究室に整備されだしたこともそのひとつの理由であろう。

ところで、米・ソを中心とした大型の核実験は、部分的核実験禁止条約の発効によって中止となったが、遅れた開発国である中・仏(仏は南半球主体)は実験を継続した。核実験の度に降下量が増大したことが時系列に記録されている。こうした状況下、Kuroda et al. (1965)は、1965年9月の第二回中国核実験プリュームが北半球を周回し、最初のピークから約3週間後に第2の濃度ピークが現れたことを示した。特に、新しい試みとして、Sr同位体比-89Sr/90Sr比を時系列観測し、これに500 hPaでの流跡線解析を組み合わせた(Figs. 6 and 7)。

3’) 1970年代以降の中・仏の核実験の時期

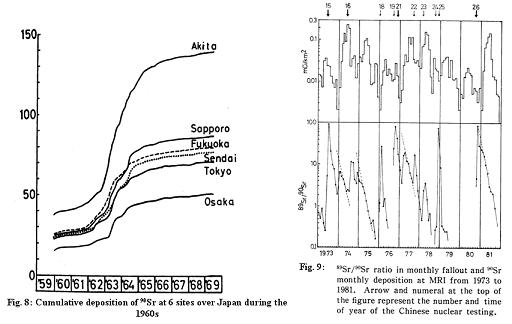

この時代になると、放射性降下物に対する観測体制はかなり整備され、ほぼ1990年代と変わらない程度となった。それに伴い、データの解析がより高度化していく。葛城(1971)、Katsuragi (1983)では90Srの日本各地での降下量の違い(日本海側の秋田で大;太平洋側の2倍、Fig. 8)、スプリングピーク、中国の各々の実験による90Srの寄与率の推定(89Sr/90Sr比を用いる、Fig. 9)、核実験の実施時期によるフォールアウトの季節変化への影響、成層圏での滞留時間、南北両半球の大気交換時間、成層圏での物質輸送機構などを詳細に議論した。地球化学的トレーサー利用が進んだ時期である。

1980年を最後に大気圏内核実験は行われなくなり、核実験は地下実験に移行した。その結果、1981年の春季を極大として、人工放射能の降下量は漸く、徐々に減っていくことになった。一方、わが国における商用原子力発電はこの時期から本格化したが、環境にインパクトを与えるような大規模な事故は発生していない。そのため、人工放射能降下量には影響は見えない。

ところで、1980年代になると、直接ビキニ事件の影響を受けなかった世代の研究者が主体となった。Hirose et al.(1987)は、それまでに蓄積された降下量データを活用して、成層圏・対流圏ボックスモデルの改良を行い、実験毎による見かけの滞留時間の違いを説明した。また、各年各月の降下物に対する各々の大気圏核実験の寄与を計算した。モデルの特徴は、対流圏界面上層に混合層を設け、大気上層部を3層としたこと、滞留半減期をそれぞれ上部成層圏0.5年、下部成層圏0.7年、混合層0.3年としたことである。

4) 1980年代半ばのチェルノブイリ原発事故をはさむ時期

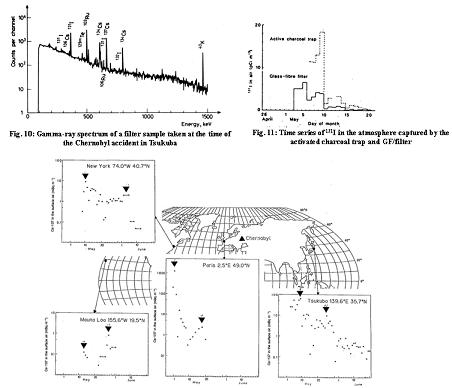

1986年4月末に旧ソビエト連邦のウクライナ・チェルノブイリ原発で大事故が発生し、大量の放射能が環境中にまき散らされた。当初、放射能は対流圏下部にしか放出されていないことから、放射能雲の日本への到達やさらに遠方(8000 km以遠)への輸送はないだろうというのが、大方の予想だった。しかし、5月3日以降、つくば市の気象研究所では、131I, 132Te-I, 103Ru, 106Ru-Rh, 134Cs, 144Ce, 140La-Ba, 99Moなどを大気中及び降水中に検出し(Fig. 10)、放射能雲の到達を国内の諸機関に先んじて報告した。また、137Csについても濃度が同時に急上昇したことを報告した。1986年5月の人工放射能の降下量は、131Iで約5900 Bq m-2, 103Ruで約360 Bq m-2、137Csでは、約130 Bq m-2を記録した。これらの検出にはGe半導体検出器が活躍した。

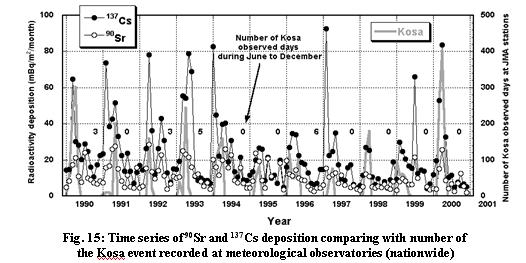

核実験の降下物と比べて特徴的だったのは、放射性ヨウ素(Fig. 11)をはじめとする揮発性核種に加えて安定体の放射化生成物134Csが含まれていたことであった。つまり、核実験ではごく短時間に核分裂が生ずるが、原子炉事故では長期に亘る核燃料の燃焼で蓄積している核種が放出されるため、検出される核種組成が異なっていた。大気中の137Csのみかけの半減時間(6~11月)は約25日で、従来から言われている対流圏でのエアロゾルの滞留半減期を示した。また、チェルノブイリからの放射能も北半球を周回したことが確かめられている(Fig. 12)。

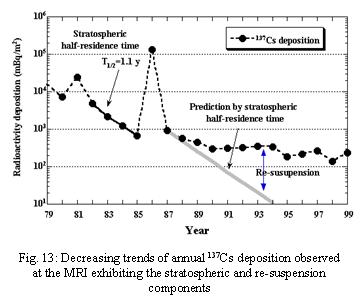

続いて、Aoyama(1988)およびAoyama et al.(1991)は事故当時とその後の数年間に得られたデータを検討し、137Cs/90Sr=96(1986年5月時点)から、137Csに偏った放出だったこと、核種の平均粒径の違いによる輸送途上での分別について議論した。また、134Cs降下量を元に137Cs降下量を核実験起源成分とチェルノブイリ起源成分とに分離し、1987年降下量のうち80%がチェルノブイリ起源であることを確かめた。また、類似手法で、成層圏へのチェルノブイリ放射能輸送量を評価し、1990年代に主役となっていく再浮遊の役割についても言及した。

チェルノブイリ事故は、ロシア・ヨーロッパに深刻な137Csの汚染をもたらしたが、日本では、時系列データに明らかだが、核実験による137Cs降下量に比べて、わずか数%にしかならない。いかに核実験による全球フォールアウトが大規模な放射能汚染事象であったかが、よくわかる。全球フォールアウトは、人類が直面したまさに最初の地球環境問題であり、地球環境へのトレーサー注入による拡散実験であったと言える。

|

|

5) 1990年代以降の時期

6) 2000年代~最近の研究動向

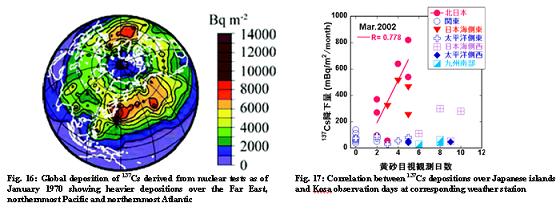

五十嵐(2002)およびIgarashi et al.(2005)は、さらに1990年代の降下量データを解析した。月間降下量の季節変動は、春季については全国の黄砂目視日数とよく同期すること(Fig. 15)、降下物中の137Cs/90Sr比は季節変動し、春季に高め、夏・秋季に低めを示すことなどがわかった。春季の同比は日本の表土の混入によって上昇している可能性もあるが、むしろ、従来考えられてきた風送ダスト-黄砂発生地域と別の発生源があることを示唆すると議論した。五十嵐(2002)は、初めて黄砂=砂漠(タクラマカン、ゴビ)起源ではなく、黄土高原などの耕作地域からの浮遊の可能性を議論した。

ところで、2000~2002年の3年間は黄砂が頻発した。これらの年では春季に日本各地で人工放射能降下量が増大し、いくつかの地方自治体では検出された137Csに困惑した(健康影響を及ぼす水準では全くないが)。五十嵐(2004)は、Kurosaki and Mikami(2003)が、黄砂年には発生源が東に拡がり、中国北部平原、中国北東部などでも発塵したことを明らかにしたのを受け、春季の主体は一定の降水量がある、またはかつてあった地域からの発塵と推測して、発生源を修整した。

また、Igarashi et al.(2005)では、夏・秋季のダストは、より遠方から由来する可能性があることも、次の3次元全球輸送モデル計算の結果を引用しながら述べた。

Lee et al. (2003; 2006)は、気象研究所の全球輸送モデルに独自の手法によるダスト発生プロセスを組み合わせて、風送ダストの発生源-日本での沈着との関係(ソース-レセプター関係)について調べた。その結果、日本での降下物の重量は、国内の局所的なダストではなく、海外から日本に輸送される風送ダストによって説明されること、また、黄砂以外のダストも寄与していることを示した。特に、中央アジア、アラビア、サハラなどの地域からもダストが日本上空にも輸送されて沈着していることを初めて論じた。

Aoyama et al. (2006)は、海洋に対するインプット情報として重要な核実験起源の137Cs降下量の総合評価を行った。降下物データ及び土壌また海水カラム量などを世界中から収集し、北半球での降下量を10度メッシュ毎に見積もった(Fig. 16)。その結果、従来信じられていた国連科学委員会の報告値の約1.4倍の770 PBq(1970年1月時点)という値を評価値として得た。国連科学委員会で採用されている考え方-降下量は経度方向には一定-は、重要な因子である降水量の役割を正しく評価しておらず、日本や北米大陸東側での降下量極大域が無視されていた。そのため、従来の評価値は小さな数値となっていた。この新規評価により、海洋大循環モデルやダスト輸送モデルでの物質輸送評価にとって極めて重要なデータセットが用意された。

つくばの気象研究所の観測では、2000-2002年の黄砂年でも年降下量にすると著しい増大はなかったので、どのように黄砂の影響を捉えるべきかが課題となった。黄砂年の人工放射能降下量には地域性が顕著で、北日本/日本海側で90Srおよび137Csの降下量が著しいことが報告されている。特に2002年3月には全国で人工放射能が検出され、その最大降下量は、90Srで160 mBq m-2(青森)、137Csで820 mBq m-2(青森)に達した。降下量の多かった北日本/日本海地域では、降下物中の137Cs/90Sr比が高く、137Cs比放射能も高い。さらに、Igarashi et al. (2007) は、2002年3月の北日本/日本海側で黄砂目視観測と137Cs降下量に正の相関を認めた(Fig. 17)。他方、南日本/太平洋側では降下量は小さく、降下物中の137Cs/90Sr比が低く、137Cs比放射能は低い。このように地域的に違う性状を降下物が示すことは、地理的・気候学的に異なるダスト発生源からの由来を表すと考えた。そこで後方流跡線解析などの気象解析を行ったところ、黄砂イベント時に北日本/日本海側では近年の発塵地域である北東中国、モンゴルなどの地域上空を、南日本/太平洋側ではゴビ・タクラマカンのある北部および西部中国上空を経由して、到達するパターンが見られ、気塊の輸送経路が異なることがわかった。そこで、発塵地域が従来とは地理的に異なる“新しいタイプの黄砂”が北日本/日本海側に、一方で“従来型の黄砂”が南日本/太平洋側に降下したためと推定した。この現象は、近年の気候変動や人為的な改変に伴い、大規模な環境変動が生じていることを反映した結果と考えている。

7) プルトニウム降下物について

現在、地球環境中には、微量ではあるが至る所にプルトニウムは存在している。天然ではプルトニウムはウラン鉱石の中に微量に含まれているが、一般環境には存在しないとされている。プルトニウムの同位体内のひとつである、239Puは中性子照射により核分裂を起こすため原子爆弾の材料となることが明らかにされた。この発見を受けて1945年米国により原子爆弾が製造され、アラゴモードの核実験に引き続き、長崎で投下された。これらが世界規模のプルトニウム汚染の始まりとなった。長崎原爆に由来するプルトニウムはグリーンランドの氷柱でも発見されている。

現在、地表に存在するプルトニウムの大部分は大気圏核実験に由来する。大気圏核実験により地球上に放出されたプルトニウムの総量は11 PBqと推定されている。核実験に加えて、世界規模のプルトニウムの汚染は1964年原子力電池を搭載した衛星が南半球の上層大気で燃え尽きたことから起った。この時、0.63 PBqの238Puが大気中に放出された。一方、局地的なプルトニウム汚染も多く存在している。公表されている例の中には、水爆搭載航空機の落下事故(スペインのパロマレス(1966年1月16日)、グリーンランドのチューレ(1968年1月21日))の他、プルトニウム工場(米国、ロッキーフラッツ)の火災事故に伴い発生したこと等がある。さらにチェルノブイリ原子力発電所事故に伴い、かなりの量のプルトニウムが環境を汚染した。

気象研究所地球化学研究部では1958年以降降下物中のプルトニウムの測定を行ってきた。2008年の3月で観測以来50年に相当する。この半世紀にわたるプルトニウム降下量の観測は世界で最も長い記録である。現在、ドイツでも降下物中のプルトニウムが測定されているが、1970年代からに過ぎない。プルトニウムの場合、他の人工放射性核種と異なり、幾つかの長半減期の同位体(238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu)が存在する。プルトニウム同位体比は核兵器の材料や爆発の規模などで異なっており、降下物中のプルトニウム同位体比は変動していると考えられる。従って、プルトニウム同位体比もその発生源を特定するための有力な指標となる。ここでは、このようなプルトニウムの特徴も含め半世紀にも及ぶプルトニウム降下量の変遷に付いて紹介する。

大気圏核実験

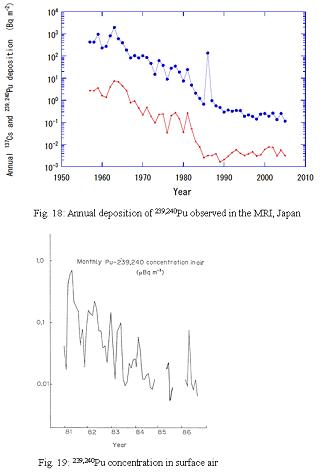

現在の環境中のプルトニウムの主要な発生源は大気圏核爆発である。Fig. 18に1957年以来の気象研究所で測定された239,240Pu年間降下量の経年変動を示す。中でも、米国と旧ソ連による1961-62年の大規模核実験の後の1963年に最大の年間降下量(7.4 Bq m-2)を観測した。部分核実験停止条約締結後も、中国等による大気圏核実験が1980年まで行われ、その影響によるプルトニウム降下量の増加が観測された。世界的なプルトニウムの降下量の分布は、Hardy等が、土壌中の値から評価した。その結果によると、239,240Puの降下は中緯度に極大を示す緯度分布を示すと共に、核実験が主に北半球で行われたため、北半球(9.5 PBq)が南半球(2.6 PBq)と比べて約3.7倍高い。さらに、プルトニウム降下量の経年変化より、核実験により放出されたプルトニウムの大部分は成層圏に打ち上げられ、約1年の成層圏滞留時間で地上に降下してくることが分かってきた。成層圏における放射性物質の輸送については、北半球成層圏を、高度別に3個のボックスで構成するモデルにより、中緯度域の降下量の経年変化を定量的に説明できることが明らかになっている。また、プルトニウム降下量は春期に極大を示す季節変化が観測されている。この季節変化は成層圏と対流圏の間の物質の交換過程と関連している。これに関連して、Fig. 19に第26回中国核実験に由来する地表大気中のプルトニウム濃度の時間変動を示す。

核実験により大気中に放出されたプルトニウムの同位体組成は核兵器の種類や爆発の規模等に依存して変化する。1961-62年に行われた大規模大気圏核実験に由来するプルトニウムについて240Pu/239Pu同位体比として0.18の一定値が与えられている。しかし、実際には変動があることが分かってきた。一方、1954年に米国により行われたビキニ環礁での水爆実験では、大きく異なった240Pu/239Pu同位体比(0.33)のプルトニウムが放出されたことが報告されている。

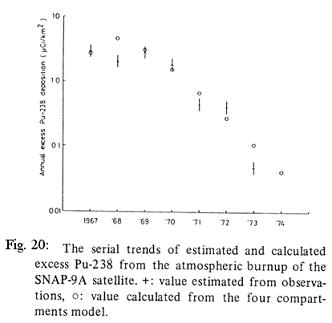

人工衛星落下事故

1964年4月プルトニウム原子力電池搭載の人工衛星が南半球の大気圏に突入し燃え尽きた。その結果、大気圏に0.63 PBqの238Puが放出された。事故後4ヶ月で、放出された238Puは南半球の上空33kmで初めて検出された。この238Puは1967年日本でも観測された。降下物中の238Puは、上層大気の物質の動きの良いトレーサーとなる。238Puの観測結果から両半球間の物質の交換過程には約3年かかることがわかる。この事故に由来する238Puの年間降下量の経年変化は簡単なボックスモデルで説明できることが明らかにされた(Fig. 20)。このモデルによる北半球の238Puの降下量の総量は0.074PBq (Kreyの上層大気の観測値からの推定値:0.11PBq)で、全体の12ないし17%が南半球から北半球に輸送されたことが分かった。ちなみに、土壌中の238Puの値からの評価によると、全体の22%と推定されている。

チェルノブイリ原子力事故に由来するプルトニウム

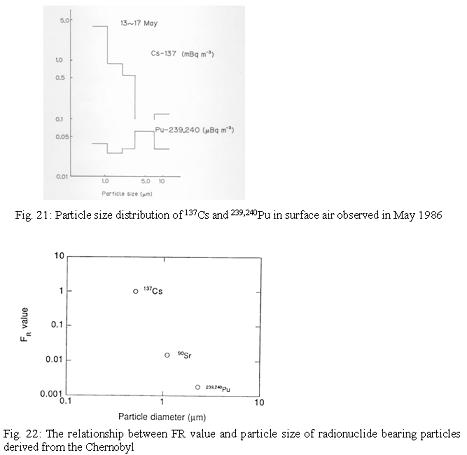

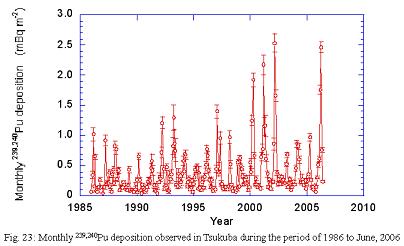

1986年4月チェルノブイリ原子力発電所事故により、0.06 PBqのプルトニウム(239,240Pu)が放出された。日本でも、降下物や大気試料でチェルノブイリ由来のプルトニウムを検出する試みが行われた。チェルノブイリ原子力発電所事故由来のプルトニウムは、高燃焼度を反映して、核実験に由来するプルトニウムとは異なった同位体比を示す(例えば、238Pu/239,240Pu : 0.5, 241Pu/239,240Pu: 85)。プルトニウム同位体比から確かにチェルノブイリ由来のプルトニウムが日本へも輸送されてきたことは明らかになったが、137Cs等揮発性放射性核種とは異なり、日本では顕著なプルトニウムの増加は見られなかった。この原因は、プルトニウムが比較的大きな粒径の粒子に含まれており(Fig. 21)、輸送の間でサブミクロンの粒子に含まれている137Csと比較して効率的に大気中から除去されたためである(Fig. 22)。

|

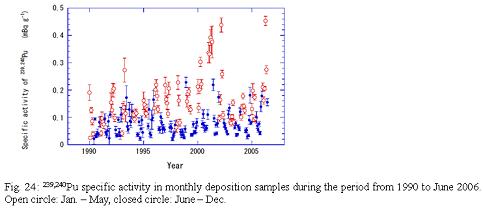

1985年以降は大気圏中国核実験による成層圏フォールアウトの影響がなくなったにも拘わらず、成層圏フォ-ルアウトから期待されるレベルより高いプルトニウム降下量が観測され現在に至っている。1985年以降2005年まで、つくばで観測された239,240Pu年間降下量は1.7から7.8 mBq m-2 y-1の範囲にあった。この間、最も低い値は1989年に、最も高い値は2001年に観測されている。1985年以前と比べて、プルトニウム年間降下量は過去20年間系統的な減少を示していない。過去5年間のプルトニウム年間降下量を比較すると、2000-2002年は高く、1999と2003年は低い年間降下量が観測された。この傾向は黄砂の出現頻度の経年変動と一致している。一方、つくばにおける月間239,240Pu降下量は毎年類似の季節変化を示す(Fig. 23)。特に、年間降下量が大きな年は明瞭な春期の降下量極大がみられる。春期の極大の出現時期は、日本における大陸からの風送塵(黄砂)の飛来の時期と一致している。2006年の春期には、2000-2002年と同程度の高い降下量が観測された。これらの結果は、過去20年つくばで観測されている239,240Puのかなりの部分は大陸由来の風送塵に由来する可能性が高いことを示唆している。さらに、プルトニウム降下量の地理的分布を調べた所、黄砂発生域に近い韓国(テジョン)で高い値を、日本では黄砂の影響が顕著な長崎で比較的高い値が観測された。また、高感度ICP-MSで240Pu/239Pu同位体比を測定した所、グローバルフォールアウト由来であることが明らかになった。

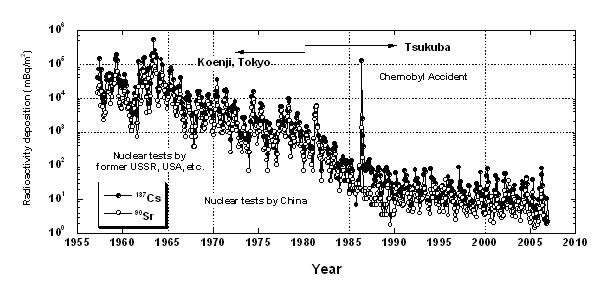

このような結果から、最近の降下物中のプルトニウムの起源として、土壌粒子に付着した人工放射能の再浮遊が主要であると考えられている。特に、つくばで観測されている降下物中の人工放射性核種(137Csなど)の起源として黄砂が重要であるとの仮説を提案してきている。さらに、再浮遊由来のプルトニウムの性質を明らかにするために、プルトニウムの比放射能の経年変動を調べた。結果をFig. 24に示す。この値は、土壌中のプルトニウム濃度に対応している。ちなみに、日本の表層土壌中(つくば)の239,240Pu濃度は0.02-0.4mBq g-1であった。239,240Pu比放射能は、大陸からのダストの影響がある期間(1月から5月)がダストの影響のない期間と比較して、系統的に高いことが明らかになった。さらに、2000年から2002年にかけて、黄砂が顕著であったが、この期間の239,240Pu比放射能も顕著な高い値を示した。2000年から2002年の黄砂は、従来の黄土高原やゴビ、タクラマカンの砂漠地帯と異なり中国東北部や朝鮮半島が起源とされている。これらの結果から、1960-70年代降水が比較的多く、結果として放射能の降下量が多かった地域が、気候変動による砂漠化ないし過耕作による砂漠化により、比較的高比放射能の239,240Puを含むダストの飛散地域になったものと推定される。このような結果から、239,240Pu降下量の観測は、ただ単に放射能バックグランド値の把握ばかりでなく、人類活動による大陸等の環境変化の指標として有効なことが分かる。

環境中のプルトニウムは放射線防護の観点から、監視されなければならない核種である。一方、降下物中のプルトニウムの長期観測から、プルトニウムが大気循環や環境変化の指標として用いることができることが分かってきた。今後も、降下物中のプルトニウムの観測を続けることは、放射線防護ばかりでなく地球環境監視の観点からも重要である。

〔掲載論文〕

Miyake, Y., The artificial radioactivity in rain water observed in Japan from May to August, 1954, Papers in Meteorology and Geophysics, 5, 173-177, 1954

Miyake, Y., K. Saruhashi, Y. Katsuragi, T. Kanazawa, S. Tsunogai, Deposition of Cs-137 and Sr-90 in Tokyo through the end of July 1963, Papers in Meteorology and Geophysics, 14, 58-65, 1963.

Kuroda, P. K., Y. Miyake, J. Nemoto, Strontium isotopes Global circulation after the Chinese nuclear explosion of 14 May 1965, Science, 150, 1289-1290, 1965.

Katsuragi, Y., A study of 90Sr fallout in

Katsuragi, Y., K. Kawamura, H. Inoue, Tritium fallout in Tokyo, Papers in Meteorology and Geophysics, 34, 21-30, 1983.

Igarashi, Y., M. Otsuji-Hattori, K. Hirose, Recent deposition of 90Sr and 137Cs observed in Tsukuba, Journal of Environmental Radioactivity, 31, 157-169, 1996.