3.福島第一原子力発電所事故による

つくば市における大気放射能の変動

はじめに

1986年のチェルノブイリ事故以降、重大な原子力事故は発生しておらず、大気環境中での人工放射性核種の濃度水準は、きわめて低いレベルで推移してきた。ところが、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震にともない福島第一原子力発電所が被災して重大事故となり、新たに大気環境へチェルノブイリ事故の数分の一に達する放射性物質が放出・付加された。この大規模な汚染によって、大気環境中での人工放射性核種の濃度水準も大きな影響を受けた。気象研究所では、大気試料の採取及び試料中の放射能の分析を事故前後で継続しており、その結果をまとめた。

調査研究概要

茨城県つくば市の気象研究所観測露場に設置した大容量サンプラー(柴田科学製HV-1000F)により、石英繊維フィルター(アドバンテックQR100、 サイズ203mm×254mm)に大気を通し、大気エーロゾルを捕集して試料とした。通常は1回につき1週間以上の捕集時間だが、事故が明らかになったことから、1回の捕集時間は6時間~1日とした。サンプラーの流量は1分あたり700リットルで設定され、収集された空気の量は約250、500、または1000立方メートル(それぞれ捕集時間が6、12、24時間のとき)になる。試料は油圧プレス器によりペレット状(小さな塊)に圧縮し、Ge半導体検出器を用いたガンマ線分析装置で核種ごとの放射能を計測した。最初に濃度ピークが見られた。15日以前の試料は濃度が低く、つくばにある検出器は汚染を受けて測定が困難であったため、(大きな汚染が及んでいない西日本にある)京都大学原子炉実験所で測定した。

結果および考察

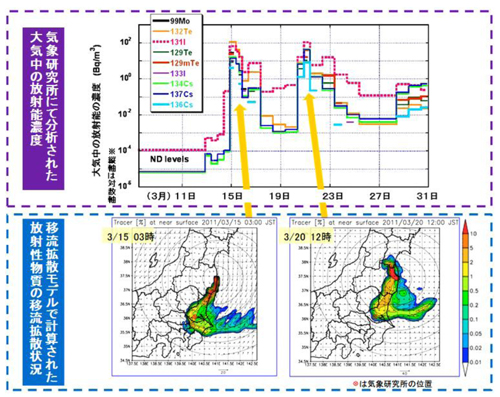

検出された核種と濃度変動の様子および、移流・拡散の状況把握を目的に実施した数値モデルによる簡易計算結果(5章ではより精密な計算結果を記述)との比較を図1に示す。検出された放射性核種は、99Mo-99mTc(T1/2:65.9時間)、129mTe- 129Te(T1/2:33.6日)、132Te-132I(T1/2:3.20日)、131I(T1/2:8.02日)、133I(T1/2:20.8時間)、134Cs(T1/2:2.07年)、136Cs(T1/2:13.2日)及び137Cs(T1/2:30.0年)である。粒子状物質を捕集して分析しているため、気体状のヨウ素については、今回捕集されていないことに注意が必要である。

つくばでの時系列データは、2度の濃度上昇を示した。これらのピークは、2011年3月における、福島原発からの放射性物質を多く含む気塊の関東平野への顕著な移流拡散事象を捉えていると考えられる。それぞれのピークは、事故現場での放出物の違いを反映して、異なる放射性核種の組成を示した。この組成の違いは、関東、東北地方における、場所による放射性核種降下量の違いを生み出した可能性がある。

関東平野への空気塊の輸送をもたらした気象場は特異な事例では無い。1997年の東海村の原子力施設事故による関東平野への放射性空気塊の輸送は、Aoyama et al. (1999)やIgarashi et al. (1999) により報告されている。茨城県つくば市において、東海村に位置する核燃料再処理工場から放出された85Krが大気中濃度のピークとなって、しばしば検出されている(Igarashi et al., 2001)。これらの先行研究の結果から、1週間のサイクルで現れる春季の北東風により、放射性空気塊が茨城県北部から関東平野へ流入する可能性が指摘されている。2011年3月の二度にわたるイベントも同様の気流パターンであった。

他方、現状の数値モデルには、放出量、湿性および乾性沈着率、拡散係数、雲物理・降水過程など、多くの不確定要素が存在する。より再現性の高いモデルの開発のためには、輸送モデルの素過程を改良し、事故による放出量の高精度な推定と、湿性及び乾性沈着過程等の改善を行う必要がある。

図1 つくばにおける人工放射性核種の大気濃度変動とトレーサー移流・拡散モデル計算結果(131Iの単位量を毎時連続的に発生、移流・拡散のみを計算、2011年4月時点での簡易計算)

謝辞:測定を快諾いただいた京都大学原子炉実験所の沖准教授、長田氏に感謝する。

〔掲載論文〕

なし

Note on COPYRIGHT

Permission to use any scientific material (text as well as figures) in this homepage of the Geochemical Res. Dep./MRI should be obtained from the authors.